前回の 拙エントリー に、目的地の静岡県立図書館は閉館中だったので、仕方ないから同じ敷地内にある静岡県立美術館を見てきたと書いた。

そのことを別エントリーとして起こしてみる。ただし、あんまりまとまりそうにない。自分の備忘用の漫然たる記事にしかならないことを、あらかじめお断りしておきます。

バス停のそばにあった案内図を再掲。

美術館のエントランス。前回とは別角度から撮った写真を貼ってみる。

この日は大小2つの企画展と、常設展をやっていた。企画展は「1968年 激動の時代の芸術」というのと「日本の自然―富士山、日本の山、川、海―」というの、常設展はロダンを始めとするブロンズ像が有名なんだそうだ。

ここの美術館が「企画展」、「常設展」という言葉を用いているかは知らないが、拙記事ではそれで通させていただくことにする。

どれでも入れる共通チケットは1,000円だった。何の予備知識もなく入ってみた。

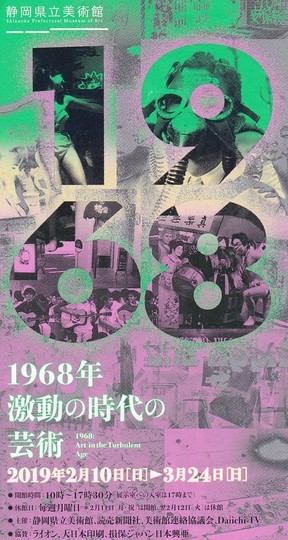

スキャンしたチケットを貼ってみる。共通チケットといいながら「1968年」のもので、上の写真に写っているポスター、および会場に置いてあったチラシと似たデザインである。

いったいチケットとポスターやチラシは似たデザインであることが多いが、チケットの方がコンパクトな面積に必要な情報を詰め込んであるため、ブログに貼るには便利だと思っている。

目次

スポンサーリンク

企画展「1968年 激動の時代の芸術」

この日、もっとも規模が大きかった展示である。チラシによると約400点の作品や資料が展示されていたとのこと。

A4判8ページつかA3判2つ折り2枚組つかの出品リストが、チラシと一緒に会場に置いてあった。モノクロ印刷だったが紙の質は明らかにPPC用紙よりはよいものだった。

それによると、会場は「A1」のようにアルファベットと数字で区分けされており、それが全部で14ブースもあった。美術館にそれだけの部屋があるのか、広い空間をパーティションで区切っているのかは、わからない。たぶん後者だと思うけど。

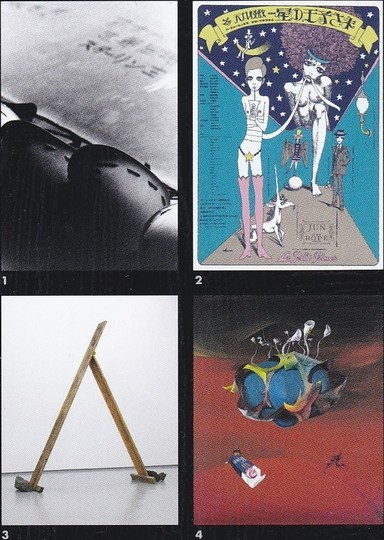

チラシ「1968年 激動の時代の芸術」より一部をスキャンして引用する。これだけでは全体の雰囲気はわかりにくいかも知れないが。

1|北井一夫《「バリケード」より:ヘルメット 日本大学芸術学部内》1968年|作家蔵

2|宇野亜喜良《天井桟敷「星の王子さま」ポスター》1968年|ギャラリー360°蔵

3|菅木志雄《斜位相》1969年|小山登美雄ギャラリー協力

4|梅田英俊《Peace》1966年|日本画廊蔵

とのキャプションが付されていた。

展示品はモノクロ写真、ガリ版印刷物(いわゆる「アジビラ」だ)、出版物、工業生産物、オブジェなど多岐にわたった。作者も有名・無名さまざまだが、私も知っている名前に赤瀬川原平、横尾忠則、宇野亜喜良、タイガー立石、林静一、つげ義春など。

赤瀬川 に関しては、いわゆる「千円札裁判」に関する展示だけで1ブース占めていた。「千円札裁判」は、ぐぐったらウィキペに項目まで立てられていた。

赤瀬川 が、当時流通していた聖徳太子の千円札をオブジェとして模写し、貨幣偽造罪に問われた裁判である。晩年の『新解さんの謎』『老人力』などで知られるおちゃめなイメージとは裏腹に、若い頃はヤンチャしてたのだ。いや作者としたら「デュシャン や ウォーホル がよくて何でこれがダメなんだ?」ということに当然なるだろうが。

赤瀬川 に限らず、1968年というと、ベトナム反戦、東大紛争、三里塚闘争、70年安保、反万博、水俣などの公害問題、沖縄などの反基地(50年経っても現状というのが苦しいが)…などなど、あの頃はやはり「反抗の時代」「反体制・反権力の時代」だったという印象を受ける。いっぽうで「反万博」ブースの次には「万博」ブースがあり、万博を機に花開いたさまざまな大衆文化が紹介されていた。わりと最近ネットに流れた「階級闘争は資本家側が勝利した」という言葉を思い出した。

だが50年という距離をおいて眺めると、当時の「反体制」「反権力」にもフェミニズムやマイノリティからの視点が希薄であったことなど、批判的に乗り越えなければならなかった問題点が多数あったこともわかる。そうした局面に注視すると、現代の方がむしろラディカルなくらいかも知れない。

具体例を挙げた方がいいだろうか。こんな展示物があった。京都大学旧教養部棟の屋上で六~七人の活動家が、首から上だけを被り物で隠し、首から下は全裸で万博反対をアピールしている様子を写したモノクロ写真だった。

活動家の一人は、体型から明らかに女性であることがわかった。

このアピールが万博反対に、どの程度の効果があったかは、わからない。しかし女性という生物学的な性に「弱さ」や「傷つきやすさ」という特徴が伴う以上、そこには「保護されるべき権利」や「傷つけられない権利」が必然的に発生するはずだ。しかるに反万博や、あるいは階級闘争のような名目による強制力の下、そうした権利が無対価で奪い取られるという経緯があったのではないか?

そんな想像が即座に浮かぶ程度には、我々の社会は変化を遂げているように思う。

企画展「日本の自然―富士山、日本の山、川、海―」

これは打って変わって、明治、大正年間から、せいぜい新しくて昭和半ばくらいまでの、油絵による風景画を集めた展示会だった。使用ブースは1つだけだった。だが学芸員やボランティアによる説明会が企画されており、決して片手間の展示のようなものではないらしかった。

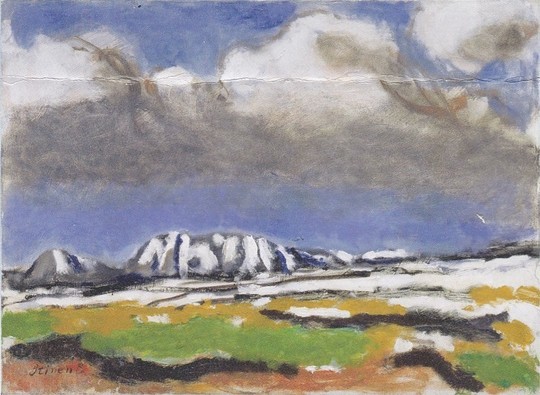

チラシからスキャンした画像を一枚だけ貼る。キャプションには「曽宮一念《毛無連峯》1970(昭和45)年 キャンヴァス、油彩」とあった。

雲の中ほどに折り目があるのは、チラシを2つにたたんだためについたものです。

「1968年」と同時に開催されたのは偶然でしかなかっただろうし、比較すべきでないとも思うのだが、つい比較してしまう。

集められた作品の作家も制作年もバラバラだったが、同じ油絵であり風景画であるということで、互いに似通って見えた。「どれも同じに見えた」とまで言うと、明らかに言い過ぎにせよ。

色調からして、青と緑基調だが全体を茶色のフィルターにかけてくすませたような感じのものばかりだった。

何か流派のようなものでもあるのだろうか?

「1968年」のほうは、明らかにチープである。コストも手間も、油絵に比べたら何十分の一くらいしかかかっていないだろう。

しかしベクトルが多彩なのだ。アングラ、ポップ、サイケデリック、劇画…なにか門限がなくなって自由になったのはいいが、自由を持て余して何をやったらいいのかわからなくて試行錯誤しているような様を感じる。

未熟だが、伸びてゆく可能性があり、伸びてゆく方向を探っていると表現すべきだろうか。油絵による風景画を完成品とすると、完成品と未完成品を比べるのは、おかしいよね。

しかし50年という時間を与えられて、アングラやポップや…は、どのような完成に近づいていると言えるのだろう? 現代の大衆文化を一言で表すとしたら…最初に思いついたのは、いらすとや?

いや、いらすとや さんは、あれはあれで、いろいろすごいと思うのだが。拡大、縮小、変形が自在で、秘かにそれらに対応しているなど、目につきにくいところにも工夫が凝らされているとは思うのだが。しかし50年後の2069年に2019年を振り返るとしたら、あまりにコストカット一辺倒で、その結果画一化されて…とならないか? うーむ…

「未来はどの過去にも似ていない」「過去から予測した未来はどれも外れている」というのは、歴史に思いを巡らすときによく頭に浮かぶ命題である。これで何か独立した記事の一本くらい書いてみたくなった。

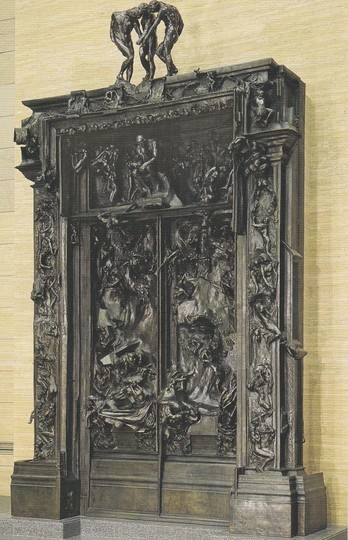

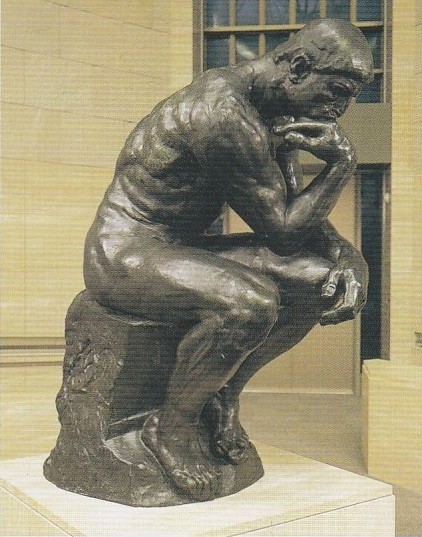

常設展「ロダン館」

展示場の案内書を読んで初めて知ったのだが…

ロダンの代表作とされる「地獄の門」は世界に9点(石膏2点、ブロンズ7点)あり…

静岡県立美術館パンフレット『ロダン館』P4より

「考える人」には「地獄の門」の中央に設置されたもの、拡大版、縮小版の3タイプがあり、世界に21点、うち日本には4点あるとのことだった。

同 P5 より

「地獄の門」、拡大版、縮小版の3タイプがぜんぶ揃っているのは、ここ静岡県立美術館だけだそうだ。へぇ。

パンフレットP7によると「ロダン本人が制作した石膏またはテラコッタの原型から鋳造されていること」、「各作品の鋳造を12体までに限定する」という二つの条件を満たしていることが、フランスの法律でオリジナルと認める条件と定められているそうだ。これもへぇ。

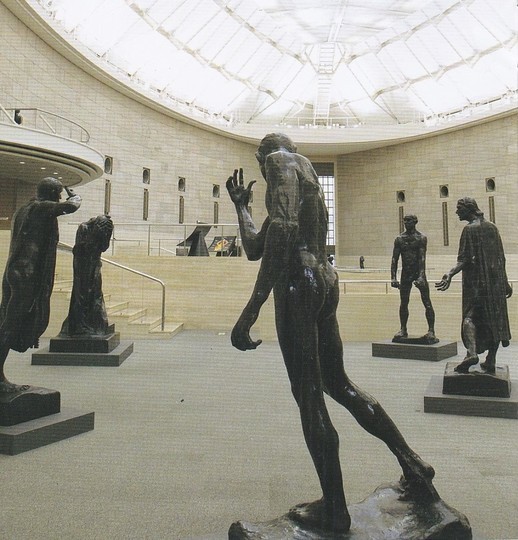

ロダン館は紡錘型をしており、中央に「地獄の門」が設置され、「地獄の門」を正面に見て右側に「カレーの市民」などが、左側に「考える人」拡大版などが配置されていた。

パンフレット P2 より

ロダン館右側半地下およびロダン館と本館をつなぐブリッジ・ギャラリーなる展示室には、ロダンの影響を受けたとされる作家の手になるブロンズ像が、合わせて20体ほど展示されていた。

私が名前を知っていたのは、アリスティド・マイヨールだけだった。ブリッジ・ギャラリーに「イル・ド・フランスのトルソ」という名の作品が展示されていた。

個人的にもっとも見事だと思ったのは、やはりブリッジ・ギャラリーに展示されていたエルンスト・バルラッハという作家の「読書する僧たちIII」という作品だった。質素な緩衣に身を包んだ二人の僧が、大きな本を膝の上に広げて読んでいる様を描写したものだが、いずれも目を閉じているように見え、右側の僧は眉をひそめた憂い顔、左側の僧は逆に眉を引き上げたすまし顔をしていて、「こんなおっさん近所にもいそうだ」と思わせるものであった。

スポンサーリンク