気温の変化がジェットコースター並みでキツい。「三寒四温」と言われるが一昨日(2/24)あたりまで寒い日が長めに続いたような。昨日(2/25)の日中になって、ようやく寒さが緩んでホッとした。

思い返せば1週間前の朝、雪が積もったのだった。

それから「5月並み気温」と言われる日が2日ばかりあって、すぐに寒さがぶり返したのだった。体が持たないな。

実家のある市の隣町に「百梅園」というのがある。車で30分ほどの距離で、何度となく足を運んでいるところではあるが、たしか去年は盛りに少し遅かったのだった。

ここじゃなく岐阜の梅林公園というところだが、早咲きのウメが見頃というローカルニュースをやっていた。

見頃を逃すまいと、行ってみた。ちなみに梅林公園のほうは、公式HPによると駐車場がないので公共交通機関を利用してくれとのことだったので、なんとか宣言発令下の時節柄ちょっと使いづらい。

百梅園は同じ県内でも知名度はずっと低そうだが、その分密にはなるまいと思って出かけた。

とは言え寒さがゆるんで風もない好天だったせいか、ウイークデーにもかかわらず車が無料駐車場へ次々にやって来ていた。

スマホ写真は極力他の訪問者が写っていないものを選んで載せている。

「ふれあいセンター」。まあ公民館だ。

この建物の裏手に梅園が広がっている。

おなじみの庭園名を刻した石碑。おなじみというのは、来るたび撮ってるような気がするから。

上の写真の石碑は「ふれあいセンター」建物のすぐ裏手にあり、敷地の奥まったところには四阿がある。

ところどころ品種名を記した札が下がっていた。これも毎回同じようなスマホ写真を撮っているけど、まあいいか。

「寒紅梅」。

「道知辺」。

「月影枝垂れ」。

「呉羽枝垂れ」。

「八重緑萼枝垂」。緑萼が読めなかった。検索すると「りょくがく」と読むらしい。

なお品種はたくさんあり、写真を示したのはごく一部である。

道路を挟んで反対側(南側)の敷地に「浄化センター」という施設がある。これは管理棟。

上の写真を撮った背中側。こちらにもけっこうな数のウメの木が植えられている。

広大な敷地が出入り自由なのはいいが、浄化設備から処理中の汚水の臭いが漂っているのはありがたくない。

なんで汚水の臭いとわかったのだろう? ああ、家庭用浄化槽の臭いと似ているからか。

悪臭ではないが、梅の香どころではなくなる。

管理棟(奥)と、隣(手前)のもう一棟の建物を、背面から。

光線の都合で、敷地の奥(南方)から撮っている。

浄化センターの敷地から西側にある小川沿いの道路に出たところ。

川べりに四阿や…

小じゃれた橋があった。

なお橋の向こうは住友化学の工場である。このあたりには他にも帝人やグリコなど有名企業の工場が並んでいる。

スポンサーリンク

ちょっとは違うところにも行ってみようと、行き当たりばったりで検索した。

車で20分ほどのところに「墨俣一夜城」という再建天守閣ならぬ新造天守閣があったのだった。

ここができたときは「んなもんあるかい!?」と地元でも総ツッコミ状態で、あえて足を向けようという気にはずっとならなかったが、城を名乗るからには季節の花くらいあるんじゃないかと思って行ってみた。

結論を先に言うと、なかった。ソメイヨシノは植えられていたが時季ではなかった。

それでも初めての場所というのは、それなりに面白みが感じられるもののようだ。

10台も停められないであろう小さな無料駐車場があったので、そこに車を停めて撮っている。

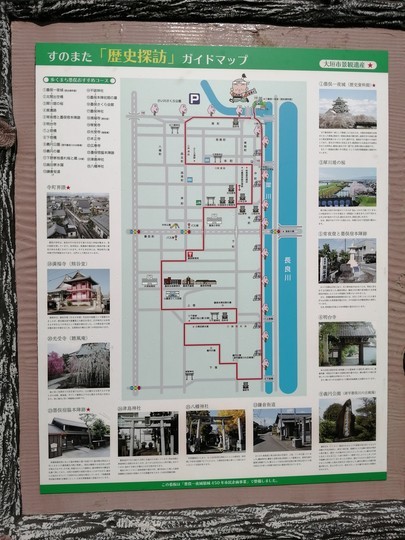

上の写真右端のガイドマップ。

墨俣一夜城は、長良川とその支流である犀川の合流地点に立地している。

これは犀川に架かる橋の上から上流方向(西側)を撮ったところ。

肉眼では伊吹山の冠雪が鮮やかに見えたが、スマホカメラの解像度ではそれが伝えられないのが残念!

新造天守閣。もちろん鉄筋コンクリート造。大垣城の再建天守閣に似てない?…って地元民じゃなきゃわからないか。

「木下藤吉郎秀吉の像」。ここは秀吉推しなのだな。そりゃそうか。いらんことだが去年の大河ドラマの明智光秀は影も形もなかった。

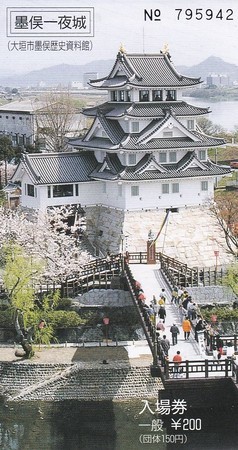

入場料200円とのことだったので入ってみた。

内部の写真はありません。正式名称「大垣市墨俣歴史資料館」の名の通り、旧墨俣町の地理と郷土史を中心とするパネル展示があった。

上の写真の中央上部に見えるように「つりびな」の展示もあった。「ひな」と言いながら、甲冑のクレーンゲームの景品みたいな小さなぬいぐるみが多かったような。

スキャンした入場券。

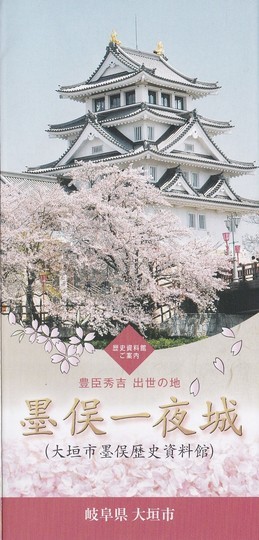

A4判3つ折りカラーの立派なパンフレットも貰った。

城の入口階段の反対側に、奉納絵馬掛けならぬ奉納(?)ひょうたん掛けがあった。

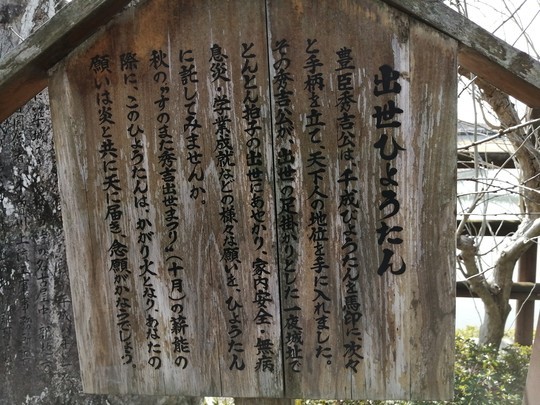

弊ブログ勝手に恒例の文字起こし。改行位置、変更しています。

出世ひょうたん

豊臣秀吉公は、千成ひょうたんを馬印に次々と手柄を立て、天下人の地位を手に入れました。

その秀吉公が、出世の足掛かりとした一夜城址でとんとん拍子の出世にあやかり、家内安全・無病息災・学業成就などの様々な願いを、ひょうたんに託してみませんか。

秋の“すのまた秀吉出世まつり”(十月)の薪能の際に、このひょうたんは、かがり火となり、あなたの願いは炎と共に天に届き、念願がかなうでしょう。

燃やすんかい!? ま、どんど焼きみたいなものか。

「すのまた桜 開花標準木」。

パンフレットのようにサクラの季節には天守閣が花に囲まれるのであろう。

今度は橋の東側、犀川と長良川の合流点を撮ってみた。

車を停めるときには気づかなかったが、駐車場の向かって右どなりに、こんな展示物があった。

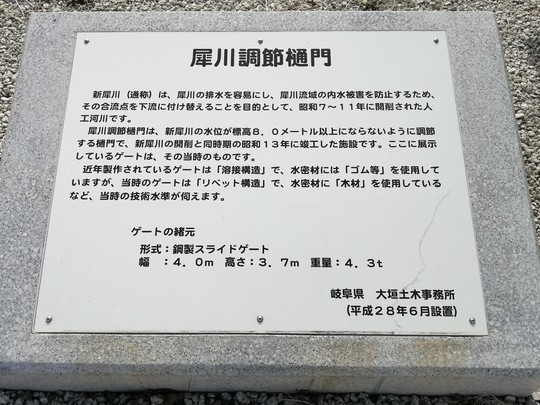

犀川調節樋門

新犀川(通称)は、犀川の排水を容易にし、犀川流域の内水被害を防止するため、その合流点を下流に付け替えることを目的として、昭和7~11年に開削された人工河川です。

犀川調節樋門は、新犀川の水位が標高8.0メートル以上にならないように調節する樋門で、新犀川の開削と同時期の昭和13年に竣工した施設です。ここに展示しているゲートは、その当時のものです。

近年製作されているゲートは「溶接構造」で、水密材には「ゴム等」を使用していますが、当時のゲートは「リベット構造」で、水密材に「木材」を使用しているなど、当時の技術水準が伺えます。

ゲートの緒元

形式:鋼製スライドゲート

幅 :4.0 m 高さ:3.7 m 重量:4.3 t

岐阜県 大垣土木事務蕷

(平成28年6月設置)

新犀川というのは、確認のため検索したけどよくわからなかった。マップを見ると、犀川の一部はここで長良川と合流するが、一部は長良川としばらく並流し、ずっと下流で合流する。そのことを言っているのだろう。3枚上に示した写真で水門が2つあるのは、分流のためだろう。

総務省の官僚の接待問題や元農林水産大臣の献金疑惑のニュースが連日報じられる時節柄、ついもやもやした感情が湧いてしまう。

なんで墨俣一夜城のような新造天守閣が建ってしまったかと考えると、政治家や役人と土木建築事業者の持ちつ持たれつ関係に想像が向かってしまう。建設業をやっている知り合いから、ずばり「城は政治だ」と聞いたことがある。

岐阜県南部は大昔から水害に悩まされてきた土地で、治水工事に投下されてきた予算は新造天守閣の建設費とは桁がいくつも違うであろうことは、3枚上の写真や、この付近の堅牢かつ長大な堤防を見れば、すぐに察せられる。城は業者に対するご褒美のようなものだったのかも知れない。

そうした政治と業者の関係は、行政をスムースに運営するのにある程度の効果を発揮してきたのかもしれない。また与党政治家にとっては、絶対に手放したくない役得だろう。国政のみならず地方議会の開票速報をウォッチしていると、開票開始早々に次々と当確を打つ保守系候補の強さには、いつも溜息が出る。

念のために言っておくが、私は治水事業の必要性を否定する意図は一切ない。

だけどこのような行政のやり方は、とっくに曲がり角を通り過ぎているのではなかろうか。

新型コロナウイルス対策アプリ COCOA の不具合が4ヶ月も放置された問題には、多重請負による責任所在の不明確さが多くの論者から指摘されている。ソフトウェア産業と旧来の土建型(?)行政は、相性がよくないんじゃないだろうか?

ソフトウェアのみならず、昨夜(2/25)カーラジオで聴いていたNHK総合のニュースによると、1980年代には世界の半分近くを供給していた日本の半導体産業は現在では見る影もなく凋落し、現在の日本は半導体の多くを輸入に頼っているとのことだった。

NHKのニュースは半導体の供給不足が自動車生産のボトルネックになっていることを伝えるものだったが、旧来型行政は半導体産業の保護とも相性が悪かったのではないかという疑念が浮かんだ。このあたり、誰か検証している人はいないだろうか?

新型コロナ対策に話を戻すと、COCOAに限らず特別定額給付金、持続化給付金、アベノマスク、GoToキャンペーン…と、新しい政策が実施されるたびに「なんでこの会社が関係あるの?」という特定企業名が常に浮上することが気持ち悪い。

東日本大震災から節目の10年が目前だが、当時の民主党政権下においては、少なくともこんな現象はなかった。

保守系政治家とその支持者のいう「政権担当能力」とは、お仲間に税金を流すことなのだろうか?

社会全体に余裕がある時節であれば、それも大目に見られたかもしれない。だが新型コロナ対策を焦眉の急とする現今の状況下には、ふさわしくないと考える。パンデミック対応においても、旧来型行政はデメリットが勝つのではないだろうか?

私の限られたSNSウォッチの範囲でも、いわゆる「社会的弱者」層の今現在の困窮の度合いは、一刻も早い救済を必要とするレベルにあるように思われる。そうした層は、税金の流し合いのご利益にあずかることはできないのだ。

スポンサーリンク