東海地方のヒガンバナの名所といえばどこだろうと思って検索し、次のサイトがヒットした。

どこでもよかったが、現住所と実家の往還の途上からちょっと寄り道すれば行けそうだったので、津屋川堤防というところへ行ってみようと考えた。

津屋川というのは、木曽三川の一つである揖斐川の支流だ。

上掲サイトから一部引用します。

津屋川の堤防沿い3kmにわたり彼岸花が群生。

見頃は9月中旬から下旬ごろ。その数は10万本ともいわれています。

だが Googleマップに見える駐車場に入ろうとしたところ、警備員から止められた。休日のため満車だったのだろう。

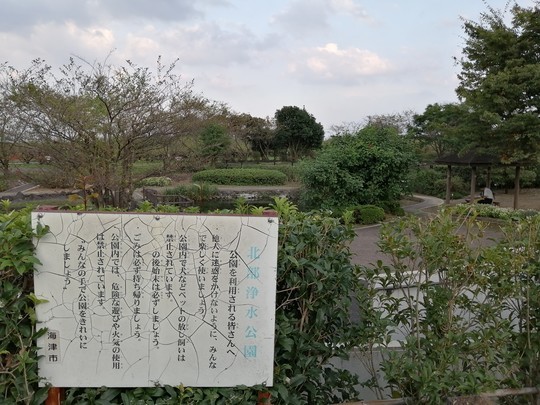

どこか車を停められるところはないかと行き当たりばったりで少し走ってみたら、運よく海津市北部浄水公園というところの駐車場が見つかった。以下、北部浄水公園と記す。

北部浄水公園は南濃梅園と隣接している。その名の通り春にはウメの名所として、地元では有名なところである。そのうち行こうと思いながら、まだ来たことなかったけど。

北部浄水公園は駐車場から見て南方にある。

弊ブログ勝手に恒例、文字起こし。改行位置変更しています。ルビ省略しています。以下同じ。

北部浄水公園

公園を利用される皆さんへ

他人に迷惑をかけないように、みんなで楽しく使いましょう。

公園内で犬などペットの放し飼いは禁止されています。

ふんの後始末は必ずしましょう。

ごみは必ず持ち帰りましょう。

公園内では、危険な遊びや火気の使用は禁止されています。

“みんなの手で公園をきれいにしましょう”

海津市

さらに南側に北部浄水公園ハリヨ生息地というのがあった。

図の解説は省略し本文のみ文字起こししています。

北部浄水公園ハリヨ生息地

ハリヨの特徴と生態

ハリヨは、体長5センチメートルほどの魚で、夏でも20度を超えない湧き水のある場所でしか生息できません。特徴は背中に3本、お腹に1対(2本)、しりびれの前に1本のとげがあり、体の前の方に鱗板と呼ばれるウロコのようなものが5~7枚あります。お腹は赤色になり、繁殖期になるとオスは、婚姻色といって、体は光沢のある青色になります。また、ハリヨはオスが巣を作り、子育てをする珍しい魚です。

鯉を放流しないでください!

鯉が池の底を食むときに、ハリヨの巣を壊したり、ハリヨの卵を飲み込んでしまうことがあるため、この池には放流しないでください。

海津市ハリヨ保存会 海津市教育委員会

池面を覗いたが魚影は見つからなかった。

スマホカメラによる撮影で偏向レンズなんか持ってないから、反射光でよく見えなくてすみません。かなりきれいな水でした。

北部浄水公園の敷地に引き返した。

こちらも敷地の中央に大きな池があり…

コイがいっぱいいた。ハリヨ生息地とは隔離されているのだろう。

「散策通路」の看板に従って津屋川のほうに移動する。

津屋川に注ぐ小川を、飛び石伝いに渡る必要があった。山(養老山脈)が近いから清流である。

川面に映るヒガンバナの群生が見られたのは、津屋川堤防駐車場に停められなかった怪我の功名かも知れない。向こう側の堤防の上からでは、この光景は見られなかっただろう。

珍しくスマホカメラのズーム機能を使って×4倍してみた。

スポンサーリンク

山が写せないかと思って、少し上流に移動した。養老山脈は西側に、津屋川は東側にあるから難しいんだけど、幸い川がカーブしているところがあった。

×4倍ズーム。日が西に傾く時刻だったから山がきれいじゃない。午前中だったらよかったな…と、自分の中でどんどん要求がアップする。

こちら側すなわち北部浄水公園側にも、ヒガンバナは少しなら咲いていたので接写した。

タネが飛んできたのかな? ってヒガンバナは種で増えるのか?

下流すなわち南方に向かって少し歩くと、建設中の東海環状自動車道の巨大なクレーンが見えた。

こちら側は、かなり広い梅園である。あちこち肥料のビニール袋が根元に転がしてあった。

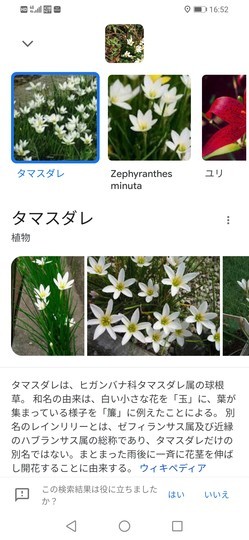

根元に白い花が一つかみ固まって咲いていた。

なんという花だろうと思って Googleレンズを起動した。

タマスダレ、ヒガンバナ科。へぇ、これもヒガンバナの仲間だったのか。

駐車場に引き返そうとしたら、こちら岸に咲いているヒガンバナをもう一束見つけた。

白っぽい花が多い。萎れかけているのか、こういう品種なのか…左手前の傾いている花なんか明らかに寿命が尽きかけているようだから、萎れはじめだろう。

対岸の大規模群生も、離れているから見えないが間近で見たらいろんな段階の花が見えたことだろう。ここから教訓めいた言いぐさを引き出せないこともなさそうだが、陳腐な気がしたのでよしておく。

スポンサーリンク