うちのブログの「美術展」タグをクリックしてもらえればある程度は見当つけていただけるんじゃないかと思うが、決して現代美術というものにメチャメチャ詳しいわけではないものの、「身近に機会があれば」というレベルで関心を持ち続けているほうだと思う。

だから先週末に、「あいちトリエンナーレ2019」のブースの一つである「表現の不自由その後」がネットで炎上しているらしいという情報に接したときに、最初に浮かんだ感想は「どうせわかってない連中が騒いでいるんだろう」という程度だった。

しかしそういう私自身「わかっていない連中」の一人である可能性がきわめて高い。だいたい現物を見ないであれこれ言い出したら、その時点で「わかっていない」確定であろう。

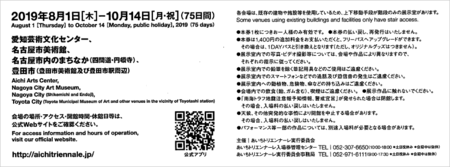

というわけで、メイン会場である愛知県芸術文化センターへ行ってみた。なおパンフレットによると「メイン会場」という呼称ではなく "作品・公演数が最も多い「あいちトリエンナーレ2019の玄関口" (p2) と表現されていた。会場は他に名古屋市美術館、四間道・円頓寺、そして豊田市美術館と周辺。

芸文センターはじめ、そこかしこで無料配布されていたパンフレットのP1上半分。サイズ、紙質ともタブロイド新聞風で全12Pだった。半分に折りたたんだのでシワが寄ってます。すみません。

愛知芸文センター。名古屋市営地下鉄栄駅の北東にある。

前庭にコスプレイヤーがいっぱいいた。何やってんだ!?

あとで調べたところ、隣接する「オアシス21」で「世界コスプレサミット」というのをやっていたらしい。オアシス21というのは栄地下街に接続する半地下のイベント広場である。

断って撮らせてもらった『もののけ姫』のジゴ坊様。なぜそれをやった?(←誉め言葉らしい

芸文センター入口に掲げられた看板。チケットカウンターは10Fだそうだ。

ツイッターに流した写真である。3日の午前11時少し過ぎくらいだったかな? 長蛇の列ができていた。ツイッターには10分待ちと書いちゃったけど、スマホ写真のタイムスタンプを見ると、ゆうに20分くらいは並んでいたらしい。

電子チケットを購入しておくと、待たずに入れたらしい。

追記:

チケットが残っていたのでスキャンした画像を追加します。

追記おわり

会場内は撮影OKだが開会期間中のSNSアップは禁止とのこと。

ただし公式HPがかなり充実していて、参考になる写真はそちらで見られるように思う。

開会期間過ぎたら自分で撮ったスマホ写真に貼り換えます。その頃にやる気が残っていればですが…

公式HPはいずれ消えるので、パンフレットの一部をスキャンしたものも貼らせてもらおう。引用の四要件は満たしているつもり。

P2 上半分の会場見取り図。

P3 上半分、10Fの催し物一覧。

開会期間中は公式HPから詳細が閲覧できるはず。

ほぼナンバリングの順に見て回った。A01、A02 はエントランス&お土産売り場に併設で、ブースを占有していたのは A03「アマンダ・マルティネス」からだった。

03アマンダ・マルティネス(A03) | あいちトリエンナーレ2019

予想通り、わからない。

ポリスチレンなど人工素材で作られた、家具ほどの大きさの、かといって何の役に立つとも思えないオブジェの数々。

いや現代美術というものは、まさしくそういうものだろうとは思うのだが。

A04 と A05 は映像。

77レジーナ・ホセ・ガリンド(A04) | あいちトリエンナーレ2019

04アンナ・ヴィット(A05) | あいちトリエンナーレ2019

A04 "LA FIESTA #latinosinjapan" は、花柄のワンピースを着て黄色い耳うどんを装着した女性が、名古屋の長者町地下街を闊歩するシーンから始まる。地元民なら知っているが、長者町地下街はかなり老朽化が進んだところだ。

女性はどこかの雑居ビルの階段を上っていく。その先には南米風に改装された部屋があり、パスタなどエスニック料理が振舞われている。やがてダンスが始まる。パーティーだ。

そして窓の外には長者町周辺の光景…異なるエスニックルーツを持つ住人たちの共生をテーマとしているであろうことはわかる。だけど多くの入場客は、せいぜい数分ほども足を止めると、次のブースへと移動してゆく。私はそこそこ長い時間、辛抱強く見ていたほうじゃないかな。

作者としては、それでよかったのだろうか…?

A05「60分の笑顔」のほうは、もっと忍耐力が要求されると思う。ビジネススーツに身を包んだ10人ほどの男女が、じっとこちらを見て微笑んでいる。誰も身動きしないから静止画のようだが、動画である。営業スマイルを風刺したものだろうが、うーん…

「現代美術って何だろう?」という、古くて新しいつか、正解のない問いを改めて考えてみる。20世紀を待たずして写真技術というものが完成されて以降、美術は死活にかかわるチャレンジに晒され続けてきたと思う。かつての巨匠たちが何ヶ月もかけて描いてきたものが、一瞬で手に入ってしまうのだ。今どきは、動画だったら GoPro 使わずともちょっとしたものだったらスマホでも撮れてしまうし、3Dプリンタを個人持ちしている人も珍しくなくなった。

「死活にかかわる」と書いてしまったけど、ぜんぜん死活じゃないな。どんな新しい技術が出てきたからって、人類から「絵を描きたい」という情熱がちっとでも奪われたことがあっただろうか?

大いなる困難に直面しているものがあるとしたら「絵で人を感動させたい」「作品で人を驚かせたい」「誰も見たことのないものを見せてやりたい」という野望だろうか? 我々はあまりにも多くの対象を、自在に見られるようになった。

ときどき開陳する怪しげな脳科学理論である。我々が言語や容貌を脳の特定部位によって認識していることは、比較的古くから知られていたという。外傷や疾病によって脳が傷ついたとき、失語症や相貌失認といった病理現象が現れるからだ。比較的新しい理論としては、イヌネコなど動物の認識や、驚くべきことに機械など人工物の認識にも、脳の特定部位が働いているという。

人工物の認識に脳の特定部位が使われるということは、それらは後天的に発達したものであろう。一例として、自動車の種類を一瞬で見分けられる人もいれば、「車はどれも同じに見える」という人もいることが、その傍証と言えないか。「何かの見分けのつく人」と「全部いっしょに見える人」がいるジャンルって、数限りなくあるよね。

ここで言いたいことは、誰も見たことのないものを誰かに見せたとき、その誰かが驚いたり感動したりしてくれる可能性は、きわめて低いのではないかということだ。身も蓋もないことを言えば、見た者の大脳の中に「美しいと感じる部位」「感動する部位」が存在しないのだから。

いや、そうとも言い切れないか。たとえばトリックアートとか、google:アフォーダンス 理論の応用とか、ある程度理屈に基づいて「誰も見たことのないもの」を作ることはありうるのか。

そんなことを考えたのは、次のブース A06「孤独のボキャブラリー」を見たときだった。今回の展示会で、とりわけ印象に残った作品の一つだった。広めの展示室に、色とりどりの衣装を着せられた等身大のリアルなピエロが、あるいは寝そべり、あるいは座り、あるいは壁にもたれているという展示だった。彼らは一様に、無表情か、あるいは不機嫌な表情を浮かべていた。不機嫌と言うより、不快そうと言った方がいいかも知れない。

観客は、ピエロたちの隣に座って写真を撮ったりすることができた。

こういう展示を google:インスタレーション と言うのだと、初めて知った。

「人間のようなもの」がそばにいると、ぞわっとするとまでは言わないが、何かしら感情をかき立てられる。表情をうかがい、意味を考えるよう仕向けられる。おそらくそれが作者の思う壺なのだろう。いろんなものをミックスして、観衆の感情を揺さぶろうとしているのだろう。

今回の拙エントリーの最初に貼ったパンフレットの表紙を飾っているのは、この展示の写真である。ということは今回のトリエンナーレの目玉の一つというか、もともと評価の高い作品だったのだろう。

公式HPには同じアングルの、もっと鮮明な写真が掲げてあった。ご参考まで。

13ウーゴ・ロンディノーネ(A06) | あいちトリエンナーレ2019

ああ、こんな調子で書いていたら、いつまで経っても終わらない。「表現の不自由その後」ブースに関してはまだ何も書いてないし、「はてなー」の keroyon(id:zaihamizunogotoshi)さんと落ち合えたことも、やはり同じタイミングで会場にいた 硝酸カリウム(b:id:KariumNitrate)さんとは合流できなかったことも、書かなきゃいけない。

今のところ、あと何回のシリーズになるかわかりません。一応謝っておきます。すみません。

とりあえずは keroyon さんのエントリーへのリンクを貼らせていただきます。

スポンサーリンク