一週間前(6/11)に続いて、またしても もも(id:momotoyuin)さんのエントリーに言及させていただきます。

宮地嶽神社はぐぐると初詣だけで約100万人の参拝者を集める福岡屈指の大神社だそうで、日本一の大しめ縄など見どころがたくさんあるようですが、今回のメインは菖蒲苑のハナショウブがちょうど見頃を迎えていたことのようです。

いつものいらんこと言いの悪癖発揮。有名社寺はどこも参拝客が初詣の時期だけに集中する悩みを抱えているようで、「別の期間も来てくれ!」とばかり、例祭などをPRするところも多いが、ハナショウブ、アジサイ、ツツジ、ボタンなどそれぞれの季節の花に特化しようという動きも見られるように思う。それはそれで、ありがたいことである。

「金沢おもしろ発掘」の10no3(id:k10no3)さんは、卯辰山公園の花菖蒲園というところの写真を、連載的に公開されています。ここも規模が大きそうです。言及失礼します。

うちの地元にもハナショウブの名所はないかと検索したところ、大垣市の曽根城公園というところがヒットした。花菖蒲園というのが併設されているそうだ。

またしても、実家からだと車で30分とちょっとで行ける距離だった!

ただし「曽根城公園 花しょうぶ祭」というのもあったようだが、例によって今年は中止とのことだった。

イベントが中止になるのは仕方がないが、ハナショウブ自体が咲いてないということはあるまいと思って行ってみた。先週の自ブログをコピペして一部改変したような文章だな。

実家から見た方角としては、先々週の大野町バラ園とだいたい同じである。ただし大野町に行くには実家からだと大垣市を通り抜けなければならないから、大垣市内にあるこの曽根城公園は、だいぶ近い。

その割には過去に一度もここに来たことないな。今回も同行した身内に聞いたところ、やはり来たことはないとのことだった。

ここも大きな無料駐車場があるのがありがたかった。

駐車場から撮った花菖蒲園の全景。ハナショウブとくれば八橋ってことで、いい雰囲気に整備してあった…が、言っちゃ悪いが元はたぶん休耕田だな。いいけど (^_^;

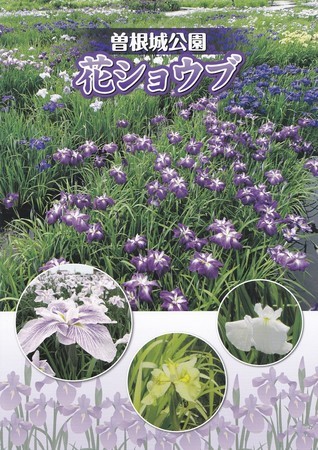

パンフレット入れ。カラッポであることが多いが、この日は珍しく残部がたくさんあったから一部もらった。

スキャンした表紙。B5判4ページのフルカラーだった。

内容は「江戸系」「伊勢系」「肥後系」「長井系(長井古種)」「その他外国産や交配種」に分類した主要品種の写真付き紹介だった。

無料にしては充実した内容で、勉強になりました。感謝!

覚えきれないけど(いらんこと言い

橋の上を散策。花の盛りには心持ち遅かったかも知れない。

ちょい接写。白い花。

薄紫の花。他の色もあったけど。

花菖蒲園に隣接した曽根城公園。パンフレットの絵地図によると、この池は「曽根の池」と言うそうだ。

ちょうど水鳥が飛び立つ瞬間。私が驚かせたのかな?

釣りもできるみたいだった。

池のほとりにはアジサイもいい感じで咲いていた。

アジサイとハナショウブでは、ハナショウブのほうが盛りが少し早いのだろうか? 今年はアジサイ→ハナショウブの順で見て回ったが、逆にしたほうがよかったのかな?

アジサイの方が花の日持ちが長い可能性もあるし、もうちょっと調べなきゃかもだが。

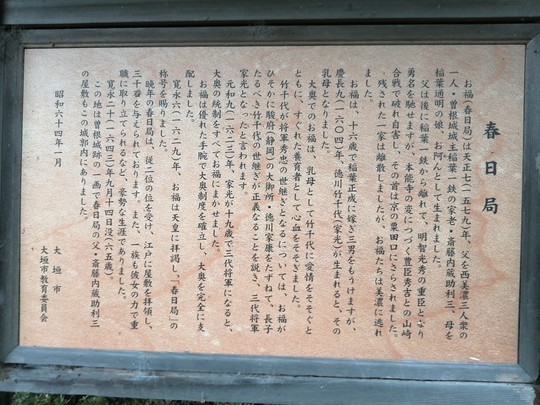

池の西側(花菖蒲園と隣接する側)に、「春日局ゆかりの地」と刻まれた石碑と説明書きが立っていた。

弊ブログ勝手に恒例の文字起こし。改行位置、変更しています。ルビ省略しています。外国語併記の場合は和文のみ。以下同じ。

春日局

お福(春日局)は天正七(一五七九)年、父を西美濃三人衆の一人・曽根城城主稲葉一鉄の家老・斎藤内蔵助利三、母を稲葉通明の娘、お阿んとして生まれました。

父は後に稲葉一鉄から離れて、明智光秀の重臣となり、勇名を馳せますが、本能寺の変につづく豊臣秀吉との山崎合戦で破れ自害し、その首は京の粟田口にさらされました。

残された一家は離散しましたが、お福たちは美濃に逃れました。

お福は、十六歳で稲葉正成に嫁ぎ三男をもうけますが、慶長九(一六〇四)年、徳川竹千代(家光)が生まれると、その乳母となりました。

大奥でのお福は、乳母として竹千代に愛情をそそぐとともに、すぐれた養育者として心血をそそぎました。

竹千代が将軍秀忠の世継ぎとなるについては、お福がひそかに駿府(静岡)の大御所・徳川家康をたずねて、長子たるべき竹千代の世継ぎが正義なることを説き、三代将軍家光となったと言われます。

元和九(十六二三)年、家光が十九歳で三代将軍になると、大奥の統制をすべてお福にまかせました。

お福は優れた手腕で大奥制度を確立し、大奥を完全に支配しました。

寛永六(一六二九)年、お福は天皇に拝謁し、「春日局」の称号を賜りました。

晩年の春日局は、従二位の位を受け、江戸に屋敷を拝領し、三千石を与えられております。また、一族も彼女の力で重職に取り立てられるなど、豪勢な生涯でありました。

寛永二十(一六四三)年九月十四日没(六五歳)。

この地は曽根城跡の一画で春日局の父・斎藤内蔵助利三の屋敷もこの城郭内にありました。

昭和六十四年一月

大 垣 市

大垣市教育委員会

スポンサーリンク

曽根城公園の敷地内には何やら石像が建っていたり、「曽根の池」の南側には「ハリヨの池」という小ぶりの池がもう一つあったり、まだまだ見どころはありそうだった。

しかしこの日は雨が降っていたし単独行ではなかったので、車の中から眺め、気になったところを一、二箇所スマホカメラで撮影するにとどめた。

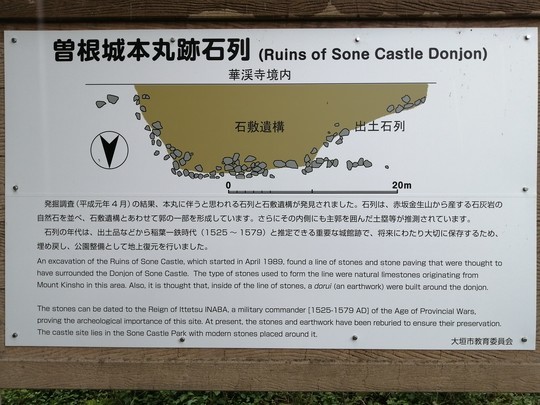

これは曽根城公園の南隣にあった華渓寺という寺院の裏手の駐車場。華渓寺の境内が、かつて曽根城本丸のあった場所らしい。

曽根城本丸跡石列

発掘調査(平成元年4月)の結果、本丸に伴うと思われる石列と石敷遺構が発見されました。石列は、赤坂金生山から産する石灰岩の自然石を並べ、石敷遺構とあわせて郭の一部を形成しています。さらにその内側にも主郭を囲んだ土塁等が推測されています。

石列の年代は、出土品などから稲葉一鉄時代(1525~1579)と推定できる重要な城館跡で、将来にわたり大切に保存するため、埋め戻し、公園整備として地上復元を行いました。

華渓寺の正門側にまわってみた。

曽根城跡

この地は天正のはじめ、春日局の父、斎藤利三が、城主稲葉一鉄の重臣として住んだところである。

春日局は稲葉一鉄の姪、お安と斎藤利三との間に生まれた子であり、のちに一鉄の子、重通の養女となって稲葉正成に嫁した。

曽根城の創築年代は不明だが西美濃三人衆の一人として活躍した稲葉一鉄が永禄一〇年(一五六七)織田信長に仕え、五万石を領したという。

その後、この城は一鉄の子、貞通と孫の典通を経て、天正十六年(一五八八)から西尾光教が在城した。

光教は関ヶ原合戦(一六〇〇)に西軍の守備する大垣城を攻略する等の戦功をたて戦後揖斐城に移り、曽根城は廃城になった。 一鉄の母の菩提寺である華渓寺も享保一九年(一七三四)に本丸跡に移転した。

なお、華渓寺所蔵の曽根古城跡図の中央部に「斎藤内蔵佐」と利三の屋敷が記されているから春日局は、ここで生まれたのではないかといわれている。

春日局の母の名は、さきの曽根城公園の説明書きには「お阿ん」と記されていたが、こちらは「お安」となっているな。「諸説ある」というやつだろう。

曽根城跡の説明書きの背後にある建物。

上の写真左端の説明書き。

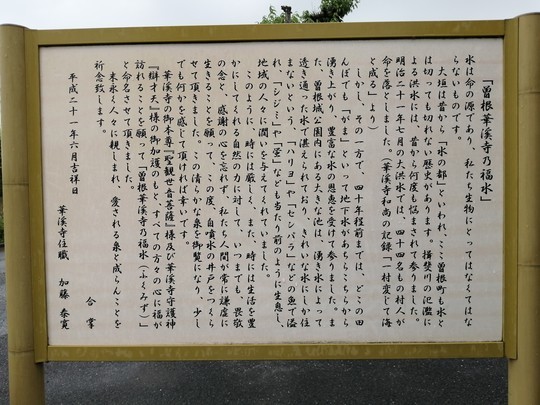

「曽根華溪寺乃福水」

水は命の源であり、私たち生物にとってはなくてはならないものです。

大垣は昔から「水の都」といわれ、ここ曽根町も水とは切っても切れない歴史があります。揖斐川の氾濫による洪水には、昔から何度も悩まされて参りました。明治二十一年七月の大洪水では、四十四名もの村人が命を落としました。(華溪寺和尚の記録「一村変じて海と成る」より)

しかし、その一方で、四十年程前までは、どこの田んぼでも「がま」といって地下水があちらこちらから湧き上がり、豊富な水の恩恵を受けて参りました、曽根城公園内にある大さな池は、湧き水によって透き通った水で湛えられており、きれいな水にしか住まないという、「ハリヨ」や「センパラ」などの魚で溢れ、「シジミ」や「蛍」など当たり前のように生息し、地域の人々に潤いを与えてくれていました。

このように、時には厳しく、また、時には生活を豊かにしてくれる自然の力に対して、いつまでも、畏敬の念と、感謝の心を忘れず、私たち人間が常に謙虚に生きることを願って、この度、自噴水の井戸をつくらせて頂きました。この清らかな泉を御覧になり、少しでも何かを感じて頂ければ幸いです。

華溪寺の御本尊『聖観世音菩薩』様及び華溪寺守護神『辯才天』様の御加護のもと、すべての方々の心に福が訪れることを願って「曽根華溪寺乃福水(ふくみず)」と命名させて頂きました。

末永く人々に親しまれ、愛される泉と成らんことを祈念致します。

合 掌

平成二十一年六月吉祥日

華溪寺住職 加藤 泰寛

同行者を車で待たせて、中に入ってスマホ写真を撮ってみた。

ずらりと貼ってあるチラシのようなものは、華溪寺本尊の聖観音、守護神の弁才天、曽根城主の稲葉一鉄、華溪寺開山の南化玄興、春日局、それに地元大垣市出身で幕末の漢詩人である梁川星巌の、写真入り説明書きだった。

いちおうスマホ写真は撮ったが、分量が多いので文字起こしとアップは見送った。

かなりの量の水が、こんこんと湧いていた。

スポンサーリンク