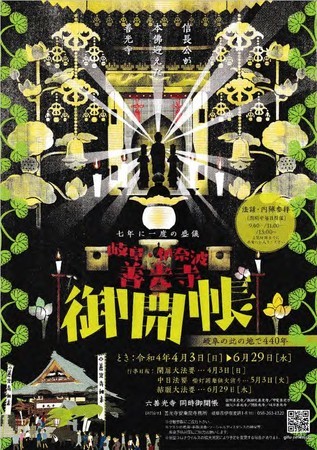

目下、信州善光寺が七年に一度の御開帳をやっているが、「六善光寺同時御開帳」と言って、飯田元善光寺、甲斐善光寺、

祖父江善光寺、関善光寺、

それに岐阜善光寺も、御開帳をやっている。期間はいずれも4月3日から6月29日までとのこと。

これらの画像はチラシをスキャナでスキャンしたものです。

なぜか身内が、そのうちの岐阜善光寺に行きたいと強めの希望を出した。

普段から自分は信心がないと言っているのに、珍しいことだ。

実家から岐阜市稲葉通の岐阜善光寺は40分とちょっと、これまでたびたびネタにした神戸町ばら公園や大野町バラ公園と、ほとんど変わらぬ距離である。

ただし内心心配だったのは、駐車場があるかどうかだった。

ストリートビューで確認すると「有料駐車場」という看板の文字が読めた。なんとかなりそうだと思った。

重用情報だと思うので先に書いておくと、駐車場はセルフ式で3時間まで300円とのことだったが…

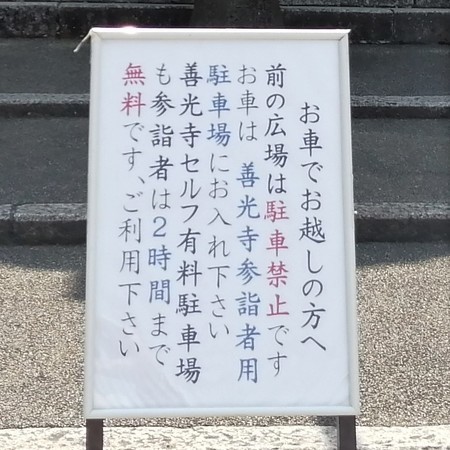

本堂の手前に、こんな張り紙があった。

お車でお越しの方へ

前の広場は駐車禁止です

お車は 善光寺参詣者用

駐車場にお入れください

善光寺セルフ有料駐車場

も参詣者は2時間まで

無料です、ご利用下さい

ありがたや!

スポンサーリンク

時系列を戻して、駐車場を出て本堂に向かうところ。

本堂前の柱は、検索すると「回向柱」というそうで、大きな卒塔婆のようなものとのこと。

回向柱に巻かれている布は「善の綱」というそうで…

本尊の小指につながっているそうだ。御開帳のシンボルとのことだった。

一光三尊(一つの光背を前に阿弥陀如来、観世音菩薩、勢至菩薩の立像がある)と呼ばれる形式の本尊は、遠目に拝観することができた。撮影は遠慮した。

今回拙記事の最初に示したチラシは、賽銭箱の右手に置いてあった。

内陣(本堂内部の畳の敷いてある場所)には自由に入れるようで、より近くから本尊を礼拝することができるようだった。

ただし同行した身内は足が悪く畳に座ることができないため、我々は遠慮し、賽銭箱の前で拝んだ。

本堂左手奥の弘法堂。

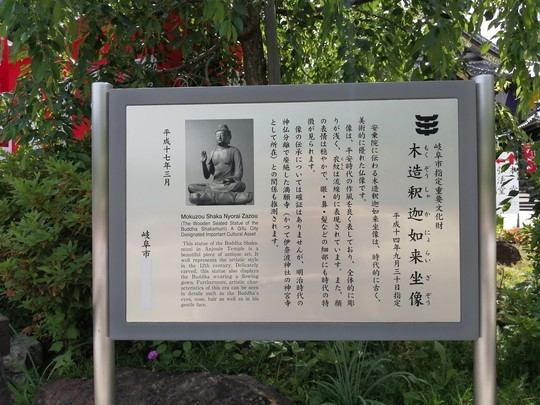

弘法堂の手前にあった説明書き。この仏像がどこに安置されているかは知らない。

OCRで文字起こし。改行位置変更しています。ルビ、英文省略しています。

岐阜市指定重要文化財

木造釈迦如来坐像

平成十四年九月三十日指定

安乗院に伝わる木造釈迦如来坐像は、時代的に古く、美術的に優れた仏像です。

像は、平安時代の作風を良く表しており、全体的に彫りが浅く、衣紋は流線的に表現されています。また、顔の表情は穏やかで、眼・鼻・髪などの細部にも時代の特徴が見られます。

像の伝承については確証はありませんが、明治時代の神仏分離で廃絶した満願寺(かって伊奈波神社の神宮寺として所在)との関係も推測されます。

平成十七年三月岐阜市

位置的にここが伊奈波神社の神宮寺だったのかなと思ったけど、違った。

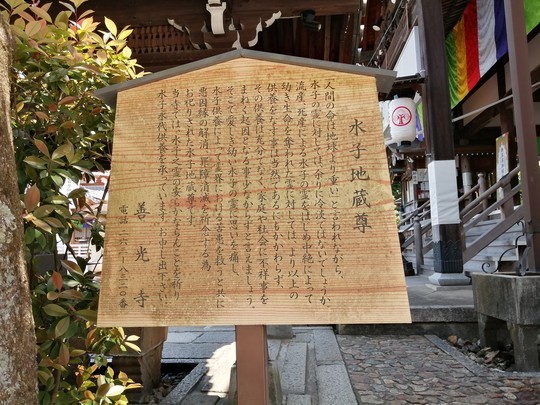

本堂右手前は地蔵堂かな?

これはOCRにかかりそうになかったので、手動で文字起こし。

水子地蔵尊

「人間の命は地球より重い」と言われながら、水子の霊に対しては、余りに冷淡ではないでしょうか。

流産、死産による水子の霊をはじめ中絶によって幼き生命を奪われた霊に対しては、より以上の供養をなすことは当然であるにもかかわらず、その供養は充分でなく、家庭や社会に不祥事をまねく起因となる事少なからずと言えましょう。

そこで愛しき幼い水子の霊に思いを痛し、水子供養によって霊界における苦患を救うと共に悪因縁の解消、罪障消滅を記念する為お祀りされた水子地蔵尊です。

当寺では、水子之霊の安らかならんことを祈り水子永代供養を承っています。お申し出ください。

善 光 寺

電話 ≪略≫

「痛し」はママです。

さっき「ここが伊奈波神社の神宮寺だったのかなと思った」と書いたのは、本堂のすぐ右奥に伊奈波神社の鳥居があるからだ。参道も共有している。

伊奈波神社は岐阜市で最大級の神社の一つで、実家の近所では昔「伊奈波講」として当番制でお札をもらいに行く観光バスを仕立てていたそうだ。

身内が岐阜善光寺を知っていて、かつ行きたがったのは、そのノスタルジーのようなものだったかも知れない。

ということで、こちらにもお参りした。

ついでのようで悪いけど「○○参らば△△もかけよ ○○だけでは片参り」という俗謡があちこちにあるから、そういうのはOKのはず。

ただし前述のとおり身内は足が悪いので拝殿前の石段は上らず、石段手前に賽銭箱があったのでここからお参りした。

振り返ると右後ろにお札の授与所があった。ここに来ていたのだそうだ。

スポンサーリンク