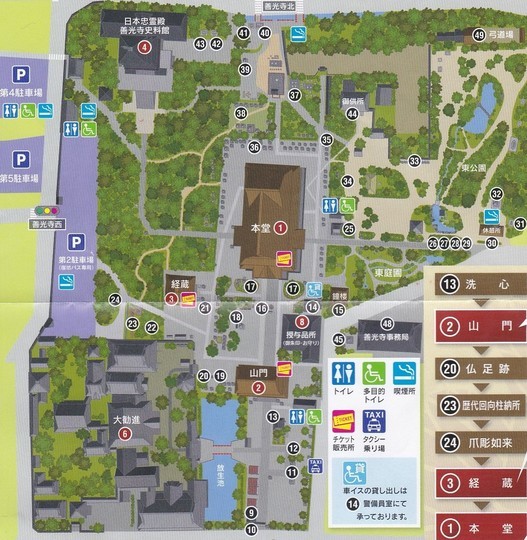

前回も貼った絵地図を再掲。

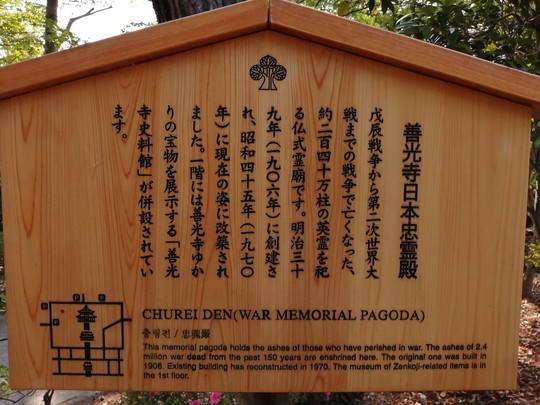

丸数字(4)の日本忠霊殿・善光寺史料館である。

善光寺日本忠霊殿

戊辰戦争から第二次世界大戦までの戦争で亡くなった、約二百四十万柱の英霊を祀る仏式霊廟です。明治三十九年(一九〇六年)に創建され、昭和四十五年(一九七〇年)に現在の姿に改築されました。一階には善光寺ゆかりの宝物を展示する「善光寺史料館」が併設されています。

残念ながら写真は貼れないが、善光寺史料館の展示が、とてもよかった。

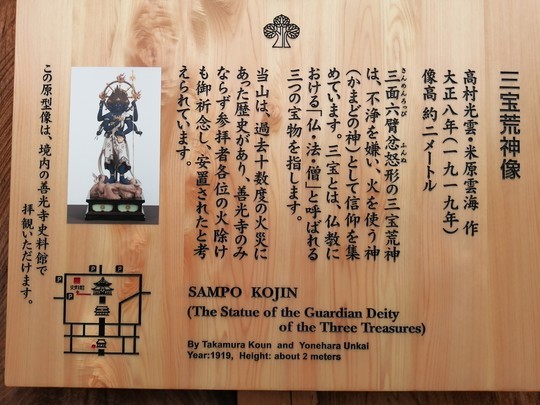

どんなものがあったかというと、まず高村光雲と弟子の米原雲海による「三宝荒神像」と「三面大黒天像」の原型像すなわちミニチュアの試作品。実物は仁王門の裏手に格納されている。実物のほうは、あとで見に行った。

それからシャム(タイ)仏像やチベットの砂絵曼荼羅など。海外と交流した際の記念事物であろう。

驚いたのは、阿弥陀如来座像及び両脇侍(平安時代)、阿弥陀如来立像(鎌倉時代)、薬師如来座像(平安時代)、聖徳太子像(平安時代)とされる仏像が並んでいたことで、いずれも見事な造形だった。とりわけ阿弥陀如来立像は快慶作と伝えられるとのことで、確かに以前、京都の知恩寺で見たやはり快慶作阿弥陀如来立像とそっくりだった。

なんでこれらの仏像が収蔵されているかというと、明治の廃仏毀釈などの影響で転々としたのだという。もし出自が確認できたら、国宝・重要文化財に指定されてもおかしくないものばかりではないだろうか?

さらに懸仏と称する、直径1メートルあまりの鏡板と呼ばれる丸い木板の上に、大日如来、釈迦三尊、阿弥陀三尊などをレリーフしたもの、等々。

こうした展示物が「えっ、いいの?」というくらい間近から拝観できた。外ならぬここ善光寺の本尊は絶対秘仏だし、開帳が何年に一度、何十年に一度という秘仏が少なくない一方で、こんなふうに間近から見せてもらえる逸品(と言っていいのか?)もまた多数存在するあたり、どう解釈したらいいのかよくわからない、ということは 奈良国立博物館の仏像館を訪れたときの記事 にも書いたな。

善光寺史料館前から本堂を望む。

上の写真の下の方にちらっと見えているのは、牛の親子像。「牛に引かれて善光寺参り」にちなんだものであろう。

寄贈主は森永乳業だそうだ。冗談みたいだが、冗談はよしこさん。

本堂の裏手はいかにも聖域らしく、いろんな供養塔があった。

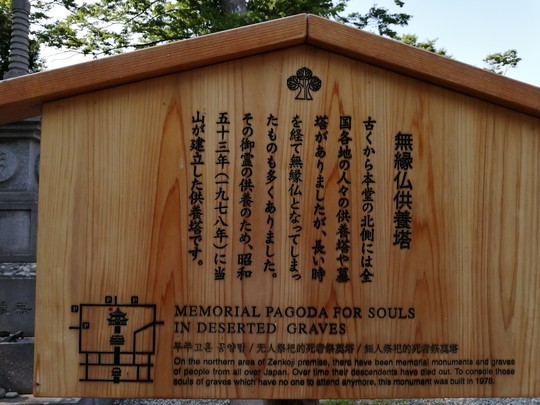

絵地図(39)「無縁仏供養塔」

無縁仏供養塔

古くから本堂の北側には全国各地の人々の供養塔や墓塔がありましだが、長い時を経て無縁仏となってしまったものも多くありました。その御霊の供養のため、昭和五十三年(一九七八年)に当山が建立した、供養塔です。

絵地図(40)「迷子郵便供養塔」

迷子郵便供養塔

郵便物の宛名や返送先に誤りがあり、配達不能になってしまった「迷子郵便」の供養碑です。迷子郵便の数は年間約百八十万通にのぽるといわれ、昭和四十六年(一九七一年)、郵便局関係者よってこの碑が建立されました。塔の揮毫は当時の善光寺大本願上人、一条智光師によるものです。

絵地図(41)「花霊碑」

花霊碑

生け花に用いられた花を供養するため、善光寺近郷の華道関係者によって昭和十二年(一九三七年)に建立された慰霊碑です。題字は当時の善光寺大勧進貫主、水尾寂暁師の御揮毫です。

善光寺境内では、そこかしこでこんな広告を見かけた。

向かいの山の中腹に見えるのが「雲上殿」だろうか? 写真からはかすかに小さくしか見えないけど。

絵地図(37)「徳川家大奥供養塔」

徳川家大奥供養塔

江戸幕府三代将軍徳川家光の正室本理院、家光の乳母春日局、家光の次男綱重の正室紅玉院など、大奥関係者の供養塔です。江戸で善光寺の出開帳が行われた際には、大奥の強い希望で前立本尊が江戸城内に招き入れられるなど、善光寺は徳川将軍家から篤く信仰されていました。

絵地図(35)「千人塚」

千人塚(二斗八塚)

江戸時代初期の慶長年間に起こった百姓一揆の犠牲者の冥福を祈って建てられた塔といわれています。また、延宝年間に越こった百姓一揆、二斗八騒動で処刑されに人々の供養塔ともいわれています。

似た名前の塚が、拙宅の近所にもある。由縁は違うけど。

絵地図(34)「藤原采女亮碑」

藤原采女亮碑

藤原采女亮は鎌倉時代の人で、髪結いをして生活の糧としたことから理髪業の祖といわれ、理容関係者の信仰を集めています。この碑は全国の同業者によって明治三十年(一八九七年)に建立されました。

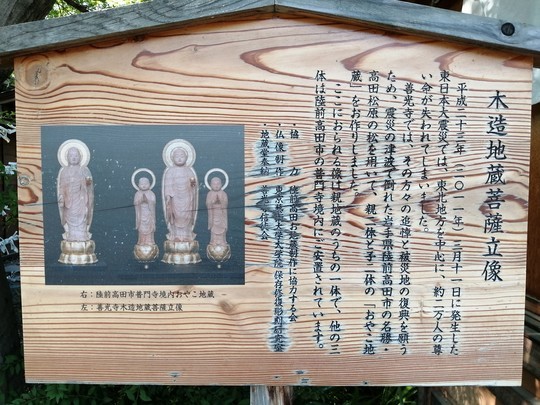

絵地図(25)「おやこ地蔵」

木造地蔵菩薩立像

平成二十三年(二〇一一年)三月十一日に発生した東日本大震災では、東北地方を中心に、約二万人の尊い命が失われてしまいました。

善光寺では、その方々の追悼と被災地の復興を願うため、震災の津波で倒れた岩手県陸前高田市の名勝・高田松原の松を用いて、親二体と子二体の「おやこ地蔵」をお作りしました。

ここにおられる像は親地蔵のうちの一体で、他の三体は陸前高田市の普門寺境内に御安置されています。

・協力 陸前高田お地蔵製作に協力する会

・仏像制作 東京藝術大学大学院 保存修復彫刻研究室

・地蔵堂奉納 善光寺信徒会

境内東側出入口付近に、句碑が4つ並んでいた。

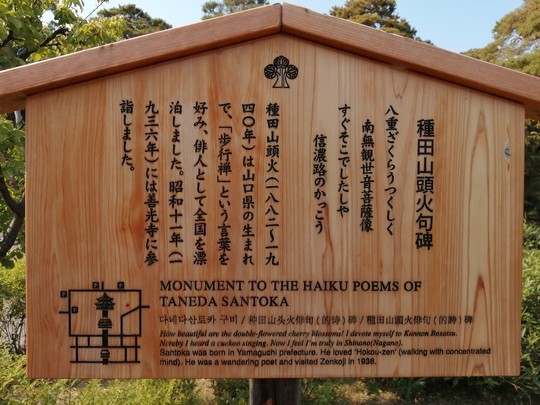

絵地図(26)「種田山頭火句碑」

種田山頭火句碑

八重ざくらうつくしく

南無観世音菩薩すぐそこでしたしや

信濃路のかっこう種田山頭火(一八八二~一九四〇年)は山口県の生まれで、「歩行禅」という言葉を好み、俳人として全国を漂泊しました。昭和十一年(一九三六年)には善光寺に参詣しました。

絵地図(27)「一茶句碑」

小林一茶句碑

春風や牛に

引かれて善光寺開帳に逢ふや

雀も親子連小林一茶(一七六三~一八二七年)は、長野県信濃町柏原の生まれで、庶民に親しまれる数多くの俳句を作りました。この二句は一茶が善光寺奉納句として書いたものです。

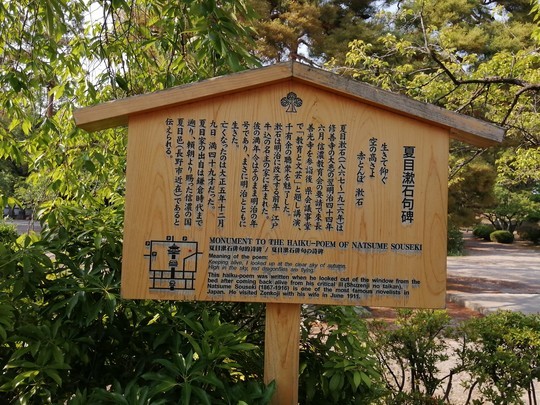

絵地図(28)「夏目漱石句碑」

夏目漱石句碑

生きて仰ぐ

空の高さよ

赤とんぼ 漱石夏目漱石(一八六七~一九一六年)は修善寺の大患の翌明治四十四年六月 信濃教育会の要請で来長 善光寺を参詣後 県会議事堂で「教育と文芸」と題し講演、千有余の聴衆を魅了した。

漱石は明治に改元する前年 江戸牛込の名主の家に生まれた。

彼の満年令はそのまま明治の年号であり、まさに明治とともに生きた。

亡くなったのは大正五年十二月九日 満四十九才だった。

夏目家の出自は鎌倉時代まで遡り、頼朝より賜った信濃の国夏目邑(長野市近在)であると伝えられる。

絵地図(29)「井上井月句碑」

井上井月句碑

越後に八ツ房有とや

思ひよらぬ梅の花みて善光寺蝶に気のほぐれて杖の軽さかな

井月井上井月(一八二二~一八八七)は越後長岡生まれと言われる行脚俳人。関西や東北に芭蕉の足跡をたどった後、信濃に来て、やがて伊那の地に旅衣を脱いで三十年。家も妻子も持たず、無欲無一物。酒を愛し、俳諧一筋に仲間の家を訪ねては一泊二泊、流麗な筆跡の高吟を残した。善光寺に度々参詣し、元治元年(一八六四)秋には宝勝院主梅塘方に滞在、約百日「家づと集」を編集刊行している。

井月師というとオールドマンガファンとしてはつげ義春『無能の人』で馴染み深く、師の碑が一茶、漱石、山頭火と並ぶのは意外なような嬉しいようなちょっと寂しいような…

そして信州人の粋なはからいに胸熱を感じたりもする。

境内を東に出たところに城山公園という公園があり、信濃美術館・東山魁夷美術館はその敷地内にあるようだった。

「前編」で述べた通り、目下改築工事中だった。残念!

2021年春完成予定か。また来る機会があればいいな。

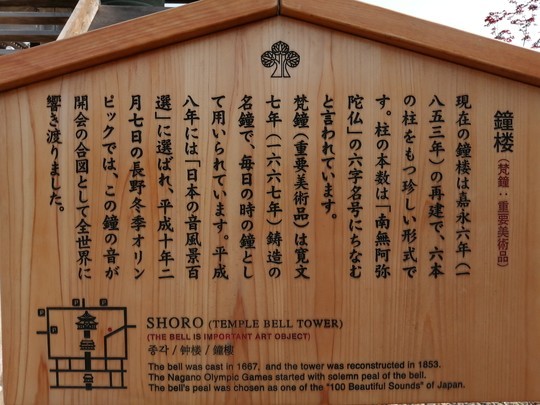

境内に引き返す。(15)の鐘楼。ちょうど午後4時の鐘を撞くところだった。

鐘楼(梵鐘:重要美術品)

現在の鐘楼は嘉永六年(一八五三年)の再建で、六本の柱をもつ珍しい形式です。柱の本数は「南無阿弥陀仏」の六字名号にちなむと言われています。

梵鐘(重要美術品)は寛文七年(一六六七年)鋳造の名鐘で、毎日の時の鐘として用いられています。

平成八年には「日本の音風景百選」に選ばれ、平成十年一月七日の長野冬季オリンピックでは、この鐘の音が開会の合図として全世界に響き渡りました。

山門まで引き返した。拝観(登楼)は4時までのようだったが、入れるようだったので入らせてもらってしまった。

追記:

山門拝観券が出てきたので画像追加します。

追記おわり

内部には、文殊菩薩と四天王像、十一面観音立像、それに四国八十八ヶ所霊場をかたどる小ぶりの仏像などが並んでいたが、撮影禁止とのこと。

ただし外の景色の撮影はOKとのことだったので、遠慮なく撮らせてもらった。

南方。仲見世通りと仁王門が見える。メッシュは安全網である。

南西方向。立派な建物は大勧進、すなわち天台宗貫主の居所である。

北方。日本忠霊殿と本堂が望める。

北東方向。立派な建物は寺務所のようだ。

南東方向。墓地は寛慶寺という別の寺院のもののようだ。

仁王門まで戻った。吽形裏手の三宝荒神像。行きしなには見逃していた。

三宝荒神像

高村光雲・米原雲海作

大正八年(一九一九年)

像高 約二メートル三面六臂忿怒形の三宝荒神は、不浄を嫌い、火を使う神(かまどの神)として信仰を集めています。三宝とは、仏教における「仏・法・僧」と呼ばれる三つの宝物を指します。

当山は、過去十数度の火災にあった歴史があり、善光寺のみならず参拝者各位の火除けも御祈念し、安置されたと考えられています。

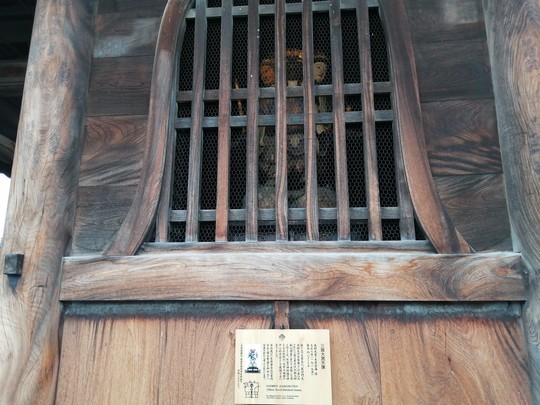

阿形裏手の三面大黒天像。

三面大黒天像

高村光雲・米原雲海作

大正八年(一九一九年)

像高 約二メートル俵に立つ大黒天に、毘沙門天弁財天の合体像としてあらわされた三面大黒天は、伝教大師叡山開基にあたり出現した姿と伝えられ、飲食の神財福の神としての信仰が、近世七福神の中心的存在として展開するに至りました。

当山並びに参拝者各位の家内安全・商売繁盛を御祈念し、安置されたと考えられています。

三面神像というと興福寺の阿修羅像とかいろいろあるけど、オールドマンガファンとしては『デビルマン』に出てくる大魔王ゼノンを思い出してしまうなぁ。

大黒天はインド神話では破壊神シヴァに相当するというから、当たらずしもかも知れない。

参道を長野駅へと戻る道すがら、こんな像を見つけた。やはり往路では見逃していた。

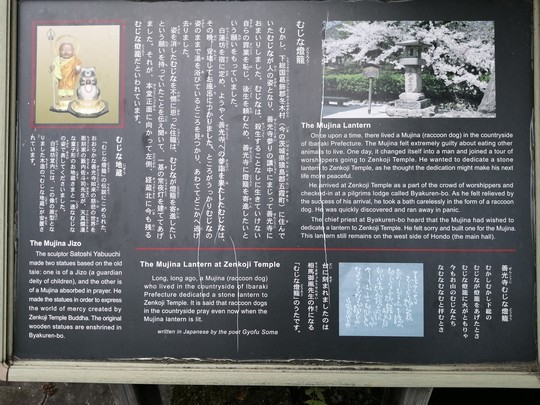

むじな燈籠

むかし、下総国葛飾郡冬木村(今の茨城県猿島郡五霞町)に住んでいたむじなが人の姿となり、善光寺参りの講中にまじって善光寺におまいりしました。むじなは、殺生することなしに生きていけない自らの罪業を恥じ、後生を頼むため、善光寺に燈籠を寄進したいという願いをもっていました。

白蓮坊を宿に定め、ようやく善光寺への参詣を果たしたむじなはその晩、安堵してお風呂につかりました。ところがうっかりむじなの姿のままで湯を浴びているところを見つかり、あわててどこかへ逃げ去りました。

姿を消したむじなを不憫に思った住職は、むじなが燈籠を寄進したいという願いを持っていたことを伝え聞いて、一基の常夜灯を建ててあげました。それが、本堂正面に向かって左側、経蔵北に今も残るむじな燈籠だといわれています。むじな地蔵

「むじな燈籠」の伝説にこめられた、おおらかな善光寺如来の慈悲の世界を彫刻家の藪内佐斗司先生が、天真爛漫な童子形のお地蔵さまと一途なむじなの姿で表してくださいました。

白蓮坊堂内には、この像の原型となりました木造の「むじな地蔵」が安置されています。

むじな灯篭の実物写真は前編の最後のほうに貼った。むじな地蔵の作者は藪内先生と一目でわかった! せんとくん の作者でもある。

スポンサーリンク