6月5日に発覚した札幌の幼児虐待死事件に関して何か書いておかなくてはと思いつつ、確認のため記事を検索するだけでも苦痛で、ぜんぜん筆が進まない。何か書かなければと考える理由は、自分が忘れないためである。

この事件に関しては、大きく2つの問題点が立ち上がる。母親と愛人が、なぜあのような虐待を行ったかということと、児童相談所や警察など行政の対応に対する疑問である。

「子どもがかわいいとは思えない」という人がどうしても一定の割合いるようだということを、15年くらい前に流行った脳科学の一般向け(非専門家向け)知見を援用して論じようと思ったが、どうも碌なものになりそうにない。

書きかけたのでちょっと書いてしまうと、こんなものだ。

人類は自分の脳のことを大して明らかにしているわけではないが、比較的新しい知見として、容貌とか言語とか様々なものを認識するには、脳内に専用の部位ができているのだそうだ。電気回路のようなものだろうか。

そうした回路は主に後天的に獲得されるものだそうだが、人によっては先天的に回路の獲得が困難な傾向があったり、また脳が傷つけられて機能が失われたりすることがあるという。相貌失認や失語症である。

驚くべきことにこのような専用回路による認識は、イヌやネコなど動物に対してや、さらには機械など無生物に対してまで行われているという。Google が突破したそうだがいわゆる「猫認証」は機械は人間ほど動物の区別が容易でないことを利用したものだし、相貌失認や失語症と同じ原理で車や帽子が認識できない症例が実在するという。

以下は根拠のない想像である。赤ちゃんや幼児に対する「かわいい」や、あるいや「守らなければならない」という認識もまた、ある程度は後天的に獲得されるものではないだろうか? 若すぎる両親に対して周囲が「大丈夫だろうか?」と心配になるのには、それを経験的に知っているからという部分はないだろうか?

もしそうであれば、例えば学校に赤ちゃんや幼児と接するカリキュラムを導入することにより「かわいい」「守らなければならない」という感情を涵養し、虐待の発生率低下につなげることはできないか、などど妄想したのだ。

だがこのような発想は、あのおぞましい旧優生保護法や、悪名高き「リトル・アルバート実験」と紙一重というものであろう。

リトル・アルバート実験に関しては、次のカラパイア記事参照。人間が他人の感情を操作しようとすることには、やはり傲慢さを感じないではいられない。

行政サイドに関しては、朝日新聞デジタルを被害者の氏名で検索すると、たちどころに次のような問題点がリストアップされる。

曰く、児童相談所がアセスメントシート(リスク評価書)を作成しなかった…

2歳衰弱死、リスク評価書作らず 児相「判断甘かった」:朝日新聞デジタル

曰く、北海道警による面会への同行要請を、児相が拒んでいた…

児相、道警面会に同行せず 態勢不備理由に 2歳衰弱死:朝日新聞デジタル

それに関して児相側は、道警から同行を控えるよう促されたとし言い分が食い違う…

母子面会の同行、道警と児相で主張食い違い 2歳衰弱死:朝日新聞デジタル

曰く、児相が虐待通報を受けてから48時間以内に安否を確認する、いわゆる48時間ルールの実施を怠っていた…等々。

2歳衰弱死、児相が「48時間ルール」無視 確認せず:朝日新聞デジタル

6月6日に開かれた札幌市児童相談所長らによる記者会見によると、同市児相では1人の職員が百数十件の事案を担当しているとのことだった(児相、警察との連携限定的 札幌の2歳女児死亡:朝日新聞デジタル より)。平均的な児相職員の担当事案数がどれほどなのかは知らないが、いくらなんでもこれでは十分な対応をするのに物理的な時間が足りていないのではないかと思わざるをえない。

嫌なことを思い出した。札幌市では何件か立て続けに餓死・凍死事件が起きて、世間の耳目を集めたことはなかったか?

1987年、母親餓死事件。

2012年、姉妹凍死事件。

2018年、母娘孤立死事件。

札幌市は周辺人口の流入により急激に人口が増え現在では堂々たる200万都市となっているが、人口増が急だったためか他に何か要因があるのか、福祉システムに機能不全のようなものが生じているのではないかと、つい疑いたくなる。例えばもし福祉予算の絶対額に不足があるのなら、声を上げ、投票行動などで意思表示をすることが有権者の義務なのではないか?

矢川冬(id:yagawafuyu)さんの 6月12日付エントリー にて、最新の寄贈状況一覧が公開されました。

当方で勝手にやっている「反児童虐待・書籍寄贈の旅」シリーズの正編は、一覧で現在空白となっている県のうち長野県だけお任せいただき、最終回としたいと考えます。

ただし番外編は、もうしばらく続けさせていただきたく存じます。

「番外編とは何か?」ということですが、「日本図書館協会 公立図書館の任務と目標」により公立図書館は相互に協力し合うことが要請されており、だいたい一都道府県で一つの図書館に収蔵されれば、収蔵館以外の図書館に問い合わせがあった場合に融通可能だそうです。

矢川 さんの6月12日付の報告によると、岐阜県では羽島市立図書館が収蔵を決定してくれたそうです。ここは15年前に拙著『推理クイズ道場 ウミガメのスープ』も収蔵してくれたところです。ちなみに拙著の図書館収蔵率は4分の1、2割5分程度でした。

都道府県ごとに公立図書館を一つ選ぶとしたら、いろんな意味で都道府県庁所在都市に位置するところを選びがちです。しかし一般に都道府県庁所在地に比べて予算規模の小さい中小都市の公立図書館のほうが、収蔵してくれる確率は高いのかも知れません。

ということで、収蔵未定の道府県で二館目以降、それもたぶん中小都市の図書館への寄贈を試みようというのが「番外編」と題した意味です。また「番外編」においては直接持参にこだわらず、電話と郵送を活用しようと思っています。

何かのきっかけで google:寄贈を受け付ける図書館 を検索したところ、多くの情報がヒットした。心なしか目についたのが北海道、大阪府、そして愛知県の図書館だった。愛知県の文教・福祉政策に関しては、47都道府県で最下位じゃなきゃいいのか? と言いたくなるような各種指標値が並ぶことを嘆いた記事を、今年の1月 に書いたことがある。

大阪府は維新の会による新自由主義的政策の影響だろうか。

今回は北海道から2館ほど選んでみた。なんで北海道かというと、矢川さんの寄贈一覧のうち人口上位で、北海道が長らく空白になっていて気になっていたということもある。

まずは芦別市。札幌市の北東、旭川市との中間あたりにある市だ。

www.city.ashibetsu.hokkaido.jp

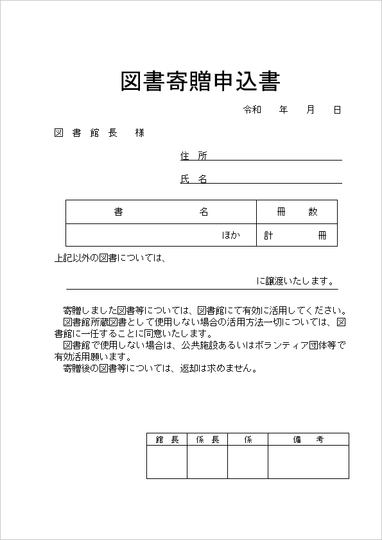

ここはHPに「郵送でも受け付けています」と明記されていた。また図書寄贈申込書がダウンロードできるようになっていた。

「上記以外の図書については、 に譲渡いたします。」の意味が解らなかったので、寄贈申し出とともに電話で問い合わせてみた。

電話口に出た男性の館員に「空欄でもいいですか?」と尋ねたところ、「いいですよ」との回答だった。

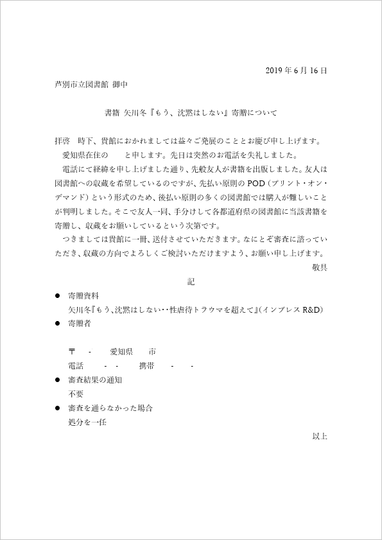

「友人が出版して、図書館への収蔵を希望しているが、POD出版という形式で原則前払いなので、後払い原則の図書館では買ってもらえないところが多くて…」といういつもの口上を述べた。館員さんは「万一、審査に通らなかった場合でも極力無駄にならないよう有効活用させていただきます」と言ってくれた。話していて感じのいい館員さんだった。

上掲の図書寄贈申込書に加えて、こんな送り状と、いつもの矢川さんの送り状を同封した。

文面は 3月17日付拙記事 に示したものと同一だ。

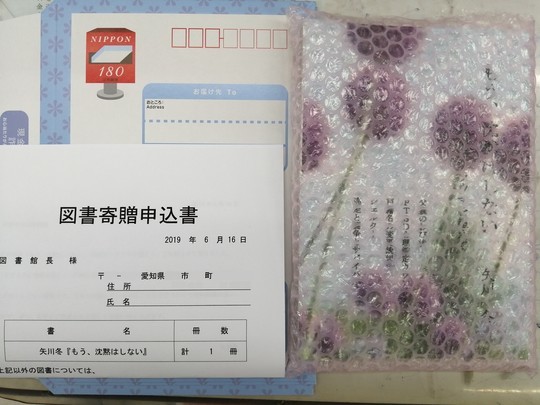

プチプチで梱包すると、ぎりぎりだったがスマートレターで郵送可能な2cm幅に収まった。住所は消してますがちゃんと記入しています、もちろん。

もう一館、松前町立図書館にも寄贈した。松前町は渡島半島の本州にいちばん近い側に位置する町である。

電話で寄贈を申し出ると、電話口に出た女性館員さんはこういう申し出に慣れていなかったらしく、こちらから一方的にまくし立てるような形になってしまった。こういうことが時々ある。

「HPを見て電話しました」と切り出せば、こちらとしては喋りやすいことがわかった。小さなことだがこれは発見だ。

ここは図書寄贈申込書のようなものはなかったので、私の送り状と矢川さんの送り状を同梱して、スマートレターで郵送した。

スポンサーリンク