本題に入る前に、肝心なところでポカをやってしまったことの告白。宿の夕食を撮り忘れたのだ! 旅行では大事な要素なのに!

幡豆牛のすき焼きとお造りの船盛りがメインで、宿代が格安だった割には豪華だった。幡豆牛というのは地元のブランド牛だそうだ。

朝食は撮り忘れなかった。

ご飯と味噌汁はお代り自由、それにバイキング形式でいろんなものを持ってくることができた。これも宿代の割には豪華。繰り返すとなんだかせこいですねすみません。

というわけで、二日目の旅程。GoToトラベルのクーポン券を実家そばのスーパーで使うため、午前中早々に切り上げるのが 前回の湯谷温泉のとき からのマイルールのようになっている。

目次

(以上、前々回11/14付拙記事)

(以上、前回11/15付拙記事)

スポンサーリンク

西浦パームビーチと石割りの松

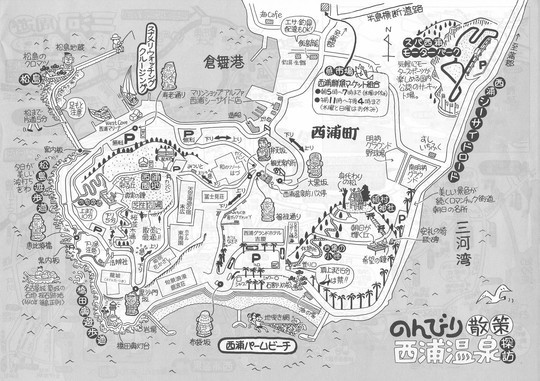

宿そばの観光案内所でもらった絵地図によると、西浦半島先端の丘陵地には、宿から見て東側に「万葉の小径」、西側に「西浦園地」という観光地のようなところがあるらしい。だがいずれも丘の上で、坂や階段の苦手な同行者にはキツい。

仕方なく西浦パームビーチという海水浴場を散策して、お茶を濁すことにした。

蒲郡観光マップ看板の向こうが駐車場。竹島駐車場と同じく、海水浴シーズンは有料のようだが、オフシーズンなので無料で停められた。

蒲郡観光マップ。

西浦半島のホテル群。

上の写真の左側。その名の通り海岸にヤシの木が並んでいる。

万葉の小径の入口。駐車場の東側(4枚上の写真の右側)あたりにあった。

このあたりでは「石割りの松」というのが目を引いた。絵地図にも載っていた。

根元を接写。

ちょい角度を変えて。

案内板。読みにくい…

OCR使えないから手作業で弊ブログ勝手に恒例の文字起こしをやってみた。改行位置変更しています。

〈石割りの松〉

風光明媚な西浦半島から延びた堤防の先の小さな島・松島のクロマツの古木の下にお地蔵様が建っています。「松島地蔵」と呼ばれるそのお地蔵様、実は二代目のお地蔵様です。地元の漁師たちが嘉永年間(1848~1853)に建てた初代のお地蔵様は、安政元年(1854)の大地震による大津波で海に流されてしまったので、ありし日の姿かたちに似せてつくられました。作り直した後、海の中でばらばらになった手や胴や頭が、地引網などに次々とかかって引き上げられましたが、左手だけはどうしても見つかりませんでした。

それから時を経ること、百余年、昭和34年(1959)に伊勢湾台風が西浦を襲いました。それはそれは大きな台風でした。伊勢湾台風が去った後、この西浦海岸に大きな石が流れ着きました。しばらくするとその石を割るように一本の立派な松の木が生えてきました。その姿は、松島のクロマツにとてもよく似ておりました。

そこで西浦では、お地蔵様の左手が西浦海岸まで流れ着き、松島の松の種をお運びになり、自らの左手から立派な松を生やされたのではないかとの言い伝えが今でも残っております。この石割りの松が生えてきてからと言うもの、西浦海岸ではめっきりと台風の被害が少なくなったということです。

※「石割りの松」は現在「ど根性松」ともいわれております。

西浦観光協会

石割りならぬ岩割りの松というと、和製ビルドゥングスロマンとして有名な下村湖人『次郎物語』第二部に出てくるが、この長編は今どれほど読まれているだろうか?

手元にある新潮文庫版を調べると、全五巻中第二巻P158~162の5ページが費やされていて、思ったより長かったので引用することができない。困難な環境に生まれた運命に打ち勝って成長する理想の青年像になぞらえている。ただし今確認したら、海岸ではなく登山中に見かけた松の木という設定だった。

なおAmazonで調べると現在も新潮文庫版、岩波文庫版、講談社青い鳥文庫版の新刊が入手可能だが、新潮文庫版は上・中・下の三巻に編集されており第二部は上巻収録のようだ。岩割りの松のエピソードが何ページに出てくるかはわからない。

今どきだったら「じろう」つながりで『鬼滅の刃』竈門炭治郎の岩斬りシーンに牽強付会したいところだが、うまいこじつけ方を思いつかなかった。

全景を角度を変えてもう一枚。

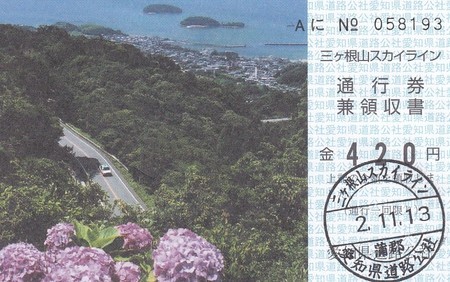

三ヶ根山スカイライン

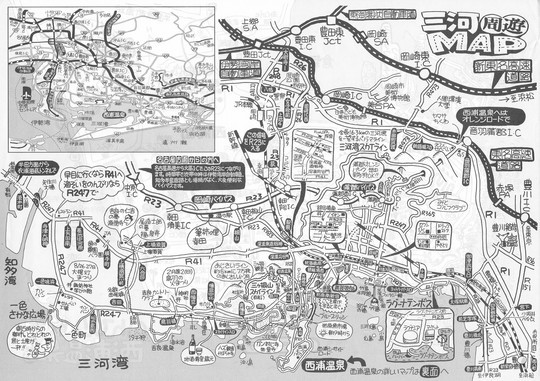

前項の初めに示した絵地図の裏面である。縮尺が大きくなっている。宿から実家のある岐阜県への帰途に、三ヶ根山スカイラインという有料道路を経由しようと少し前から考えていた。足の弱い同行者が車に乗ったままでそこそこ楽しめそうなところというと、どうしても限られてくる。

ただし私も車に乗ったままなので、スマホカメラはいじれない。少しでも埋め合わせにと、スキャンした通行券を貼ろう。

いらんことを言うと、料金所の係員に1,000円札か500円玉で払おうとすると「20円持ってないか?」と尋ねられた。お釣りがないんだそうだ。なんじゃそりゃ?

同行者に出してもらって事なきを得た。「通行車両、少ないんですか?」と訊いてみた。我々が今日2台目だそうだった。確か午前9時過ぎくらいだったと思う。

「一日の交通量は、どのくらいですか?」とも尋ねてみた。平日で60台くらい、土日はもうちょっと多いとの由。

途中、展望台くらいあるだろうと思った。結果として何か所かあったが、これは最初に見つけた閉店した喫茶店の駐車場から。見晴らしはイマイチよくない。

道路沿いには、廃墟のようになった「かんぽの宿」など、廃業して取り壊されないまま荒廃した商業施設がいくつか目についた。

三ヶ根山ドライブウェイは、かつてはレジャーの花形だったはずで、地元ではよくCMも流れたように記憶している。

ただ単にドライブするだけというのは、今どき流行らなくなっちゃったのかな? 近所に三河湾ドライブウェイというのができたから、そっちに客を取られたのか?

確認のため検索していたら、はてなブロガー ヒヤパ (id:hiyapa)さんのエントリーがヒットした。突然の言及&リンク失礼します。

「後編」のほう、特にオススメです! あわわ、ここ私も見たよ! 素通りしちゃったけど。これだけ記録を残してくださっているのは、ありがたいです。

閑話休題。あわてて車を停めなくても、ここからほんの数十メートルも進めば三ヶ根観音というのがあったのだった。

ただし境内までは、急な下り坂になっていた。またしても同行者には車で待ってもらい、大急ぎで撮影と参拝を済ませた。

境内に石仏や金銅仏が多いので真言宗系かなと思ったが、検索しても、どうもよくわからない。山号寺号もわからなかった。

本堂。2枚上の写真に屋根だけが写っている。

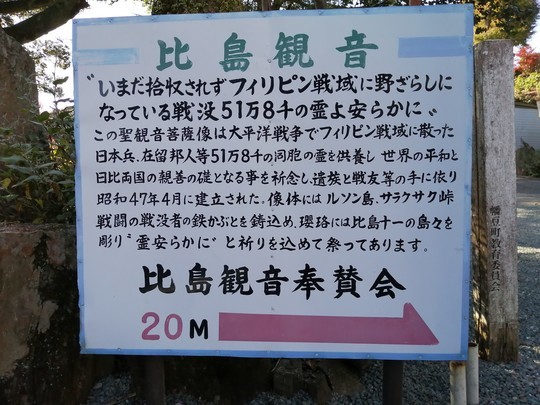

こんな看板があった。

駐車スペースから向かい側の小高くなった頂には、おびただしい旧軍関係の慰霊碑が並んでいた。

若くして亡くなったカーペンターズのボーカル、カレン・カーペンターの供養塔もあった。なんでだ?

由緒書き。

三ヶ根観音

奈良に大仏さまができたころ、三河の海辺に疫病がはやり、欠(かけ)村の猟師の息子も高い熱にうなされていました。

海に向かって祈っていた父親が、青白く光る物を見つけ浜へ上げてみると、奇妙な大木でした。村人は気味悪がって、疫病神だと恐れ、焼き払おうとしましたが少しも燃えません。

そこへ、旅の僧、行基さまが通りかかり、「この木を粗末にしてはならぬ。御仏を彫ってしんぜよう」と告げました。一彫りごとに観音さまの姿に変わっていき、みごとに彫り上がるころには、はやり病もおさまりました。観音さまは、この辺りで一番高い三ヶ根山の頂上に祭られました。

はずの民話

このあたりは旧幡豆町(現西尾市)なのだな。

流木で観音像を彫ったら、コロナ禍おさまるかな?

さらに数百メートルほど車を進めると、第1見晴台というのがあった。大きな駐車場もあった。

第1があるってことは第2もあるということで、少し西に走ったところで見つけたが、そこでは車を停めなかった。

坂の上の見晴台まで上らなくても、足の弱い同行者でも平地を歩いてじゅうぶん三河湾の眺望が楽しめるつくりになっていたのは幸いだった。

三河湾案内の看板。

看板が写らないよう三河湾の眺望を撮り直した。正面が三河大島、その向こうに見えるのが渥美半島だと思う。

少し西(右)、たぶん西浦半島。

道の駅・筆柿の里幸田

有料道路を抜けるのに、時間はさしてかからなかった。だが山深い料金所を出て人里に下りたものの、まるで土地勘がない場所。さてどうするかと思っていたら、さきほどの絵地図を見ていた同行者が地図中から「道の駅・筆柿の里幸田」というのと「一色さかな広場」というのを見つけ出し、行きたいと言った。

身内はたまに、何かを目ざとく見つけることがある。最近では10月2日付拙記事に書いた「土岐氏ゆかりの十五社神社と南泉寺」に行ったのも、そんなきっかけだった。

バスツアー帰途の半強制おみやげ買わせ休憩タイムみたいだなと思わないでもなかったが、意志表示をしてくれるのはありがたい。スマホで場所を検索しナビに案内してもらった。

道の駅・筆柿の里幸田は、西尾市に北隣する額田郡幸田町の、国道23号線沿いにあった。

ちなみにR23は拙宅の近くでは「名四バイパス」と呼ばれるが、このあたりでは「岡崎バイパス」、東隣の蒲郡市に入ると「蒲郡バイパス」と呼び名が変わるらしい。マップにそう書いてあった。

一般道なのにICがあり、信号はないことはないがあまりなく、歩行者や原付は乗り入れ禁止ときて、たいていの車は高速並みにスピードを飛ばす恐ろしい道路である。

上の建物と直角をなすように左手前に、農産物の直売所があった。先にこちらから入った。

折しも季節ということもあって、「筆柿の里」の名にたがわぬすごい量のカキが並んでいた。

カキだけではなく、ミカンも…

リンゴも大量にあった。なんだか見ているだけで高揚する。

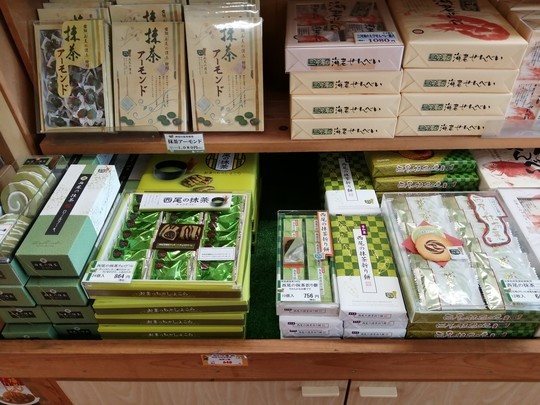

こちらは「筆柿の里幸田」の看板が出ていた建物の内部。

「愛知のおみやげ」って何だろうと思ったら、愛知は農業県でもあり、蒲郡と言えばミカンだし…

西尾と言えばお茶だった、そう言えば。

身内は「酢の物に入れる」とか称して干し柿と、それから漬物とお菓子を少々買っていた。私は何も買わなかった。

ここではGoToトラベルクーポン券が使えなかったので、ぶつくさ言った。

けっきょく今回もGoToトラベルクーポン券は実家近くのスーパーで消費したが、長野県産のあんぽ柿がさして変わらぬ値段で置いてあるのを見つけ、やはりぶつくさ言った。

スポンサーリンク

一色さかな広場

今回の最後の訪問地。幸田町は西尾市に北接し、旧一色町は西尾市の南西部にあたる。西尾市を横断する形になるが、車で20分とちょっとしかかからなかった。またジグザグでも実家に近づくことにはなる。

あとで絵地図を見直したら、西浦半島にも「魚市場」というのがあった。帰途の寄り道だから、いいか。

エントランス。バスツアーの半強制おみやげ買わせタイムみたいだな。しつこい。

ここはGoToトラベルクーポン券が使えるようだった。だが身内はここでは何も買わなかった。ままならぬものである。どっちでもいいけど。

魚介が生け簀で売られていた。カゴ買いなんて、どうやってするのだろう?

こういう光景を見ていると今回の最初の訪問地だった竹島水族館を思い出し、人類が漁業をやっていると水族館という施設が自然とできたのだろうな、などと想像をめぐらした。ただの思いつきなのでまるで根拠はないが。

乾きモノも売っていた。

文字通りの乾きモノ。干しタコは伊勢湾の日間賀島というところの名物として有名だが、近いしこのへんにもあるのだろう。

帰宅した直後から、「新型コロナウイルス新規感染者数が過去最多を更新」というニュースが連日報道されるようになった。

それを受けてか、身内も「GoToトラベルはもう十分だ」という意味のことを口にするようになった。

内心ホッとした。

スポンサーリンク