前後編に分けたのは、弊ブログでは恒例としている案内書きの文字起こしの分量がいつもより多かったからに過ぎない。前編はこちら。

無量寿寺本堂の裏庭にあたる部分にある「かきつばた池」にたどり着くまでに、だいぶ分量をかけてしまった。現実に歩いた時間はすぐだったけど。

「かきつばた池」と言っても大小十ほどの池がある。

「かきつばたの再生に取り組んでいます。知立市」という立て看板を、いくつか見かけた。

あとで検索したところ知立市のHPに、平成24年(2012)一時的に育成不良に陥って再生途上だという記述があった。

池と池の間には、いろんな役物があった。

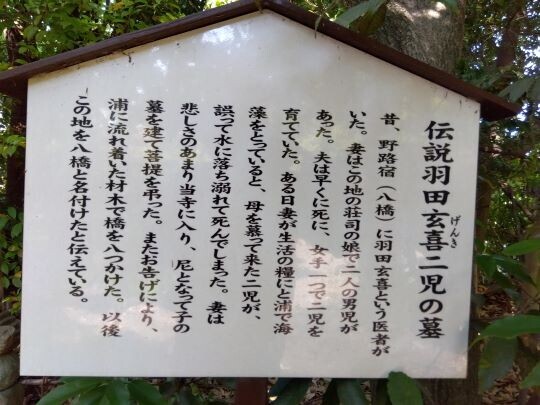

これは「伝説羽田玄喜二児の墓」。

弊ブログ勝手に恒例文字起こし。ルビ省略しています。改行位置変更しています。以下同じ。

伝説羽田玄喜二児の墓

昔、野路宿(八橋)に羽田玄喜いう医者がいた。妻はこの地の荘司の娘で二人の男児があった。夫は早く死に、女手一つで二男児を育てた。ある日妻が生活の糧にと浦で海藻をとっていると、母を慕って来た二児が誤って水に落ち溺れて死んでしまった。妻は悲しさのあまり寺に入り、尼となって墓を建て菩提を弔った。またお告げにより浦に流れ着いた材木で橋を八つかけた。以後、この地を八橋と名付けたと伝えている。

羽田玄喜以外の名前が伝わっていないあたり平安時代だなと思う一方、羽田玄喜という名前は平安時代っぽくない気もする。なんでと言われると説明に困るが。

しかし水難で子どもが亡くなる事故はそれこそ現代に至るまで無数に発生しており、この物語が史実か否かを疑ったところで「よかった、溺死した子はいなかった」ということには決してならない。

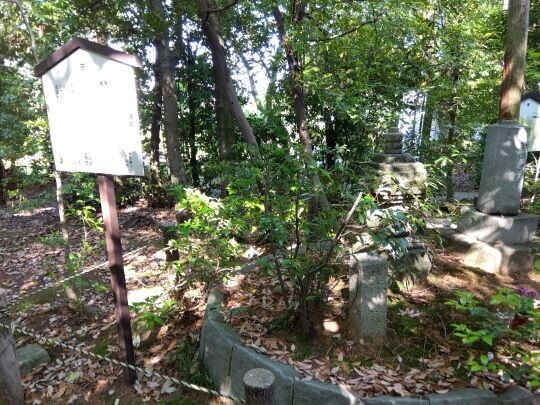

「伝説羽田玄喜二児の墓」の右側に並んでいた石塔。中央には「開山塔」と刻されている。左右に並ぶのは歴代住職の供養塔だろうか。

開山というのは、先の知立市HPに言及があり、この先案内板にもしばしば名前の出てくる江戸時代の禅僧・方巌売茶〔ほうがんばいさ〕のことだろうか?

しかし方巌売茶は同寺の再興者とのこと。だが元祖となるとやはり知立市HPによれば「慶雲元年(704)の創立」とのことで、そうするとこの石塔は新しすぎる。創建者の名はちょっとぐぐった限りではわからなかった。

つまりよくわからない。

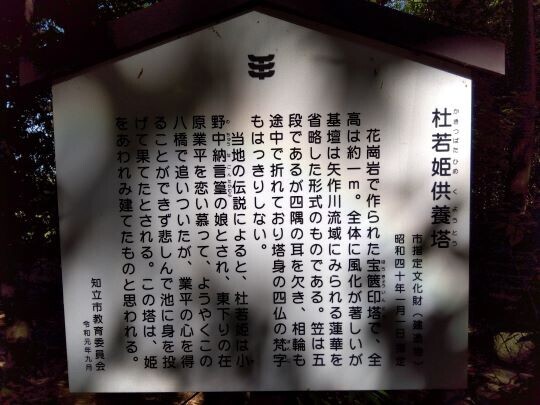

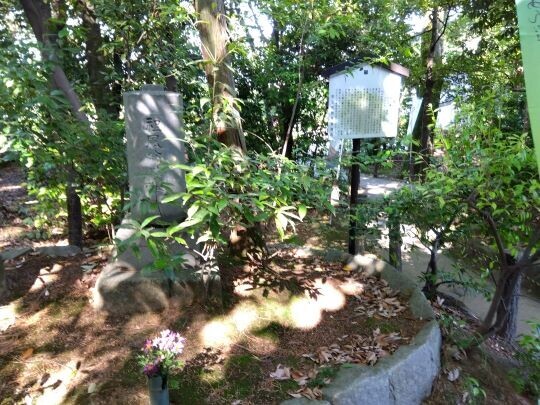

「杜若姫供養塔」。

杜若姫供養塔

市指定文化財(建造物)

昭和四十年一月一日指定

花崗岩で作られた宝篋印塔で、全高は約一m。全体に風化が著しいが基壇は矢作川流域にみられる蓮華を省略した形式のものである。笠は五段であるが四隅の耳を欠き、相輪も途中で折れており塔身の四仏の梵字もはっきりしない。

当地の伝説によると、杜若姫は小野中納言篁の娘とされ、東下りの在原業平を恋い慕って、ようやくこの八橋で追いついたが、業平の心を得ることができず悲しんで池に身を投げて果てたとされる。この塔は、姫をあわれみ建てたものと思われる。

知立市教育委員会

令和元年九月

小野篁は平安前期の政治家にして文人だが、私は嵯峨天皇とのやりとりのエピソードしか知らない。

かきつばた姫の悲劇もまた『伊勢物語』に出てくるらしい。そう言えば『伊勢物語』も東下りの段しか知らないな。

『伊勢物語』は各段ごとの分量が少なく、全体の分量も決して多くないと聞く。いちがいに有名な古典は読みやすい現代語訳が出ていることが多いから、こういう訪問をきっかけに通読を試みるのも悪くないかもしれない。

順路をさらに進むと「祖風翁の句碑」。

祖風翁の句碑

遺 章

かきつばた 夏も

むかしの なつならず

井村祖風は池鯉鮒の旅宿山吹屋の主人で俳人です。延享元年(一七四四)江戸向島に生まれ、芭蕉に私淑して俳諧の道に励み、多くの文人墨客らとも交わりました。岡崎藩主家の本多忠寛(俳人三秀亭李喬)と親交があり、その縁で山吹屋の跡を継ぎました。

山吹屋には蜀山人、太田南畝も訪れ、八橋の方巌売茶とも交わるなど風雅の生活を送り、池鯉鮒を代表する文化人でした。現在知立神社にある芭蕉の句碑「不断たつ 池鯉鮒の宿の 木綿市」は祖風が同好の士ととともに建てたものです。

この墓と書かれた祖風の句碑は、祖風没後二年の文化八年(一八一一)に、門人らによって経巻形式で建てられました。

知立市教育委員会

芭蕉、また出てきた。方巌売茶の名も現れた。

東海地方には芭蕉の句碑が数多く残っている。また東海地方は俳句が盛んだったと言われる。『奥の細道』の結びの地が東海地方の岐阜県大垣市だったことも、何か関係があるのかも知れない。

これらの役物のあった茂みを抜けると、いちだんと低い敷地に出、そのあたりにいちばん広そうな「かきつばた池」があった。

例によってコンクリート製の橋が架かっていた。「例によって」といったのは、無量寿寺本堂すぐ裏にあった小ぶりの「かきつばた池」にも、そんな橋が架かっていたから。

橋があると、花の接写に便利だ。

2万株と謳うだけあって壮観だった。

しかしごく一部に白や赤紫色の花が混じっていたものの、ほとんどが写真のような青紫色なのは、何か理由があるのだろうか?

池の向こう岸に、在原業平の銅像と歌碑があった。

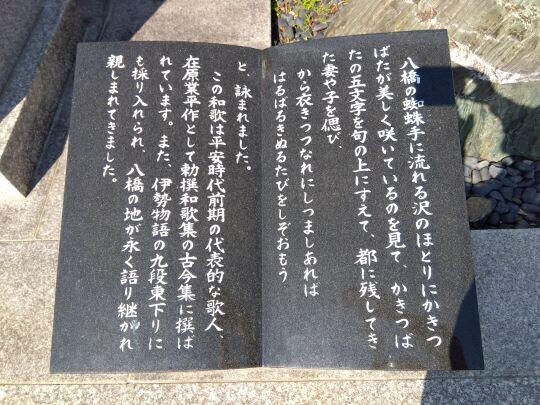

本を開いたような説明書きの石碑。どうやっても影が写り込んでしまった。

八橋の蜘蛛手に流れる沢のほとりにかきつばたが美しく咲いているのを見て、かきつばたの五文字を上にすえて、都に残してきた妻や子を偲び、

から衣きつつなれにしつましあれば

はるばるきぬる旅をしぞおもう

と、詠まれました。

この和歌は平安時代前期の代表的な歌人、在原業平作として勅撰和歌集の古今集に撰ばれています。また、伊勢物語の九段東下りにも採り入れられ、八橋の地が永く語り継がれ親しまれてきました。

やや長文の説明書き。

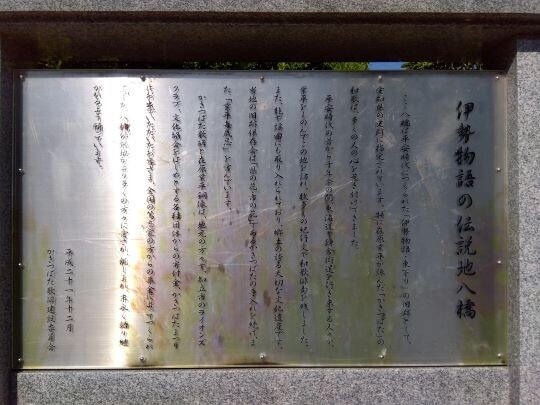

伊勢物語の伝説地八橋

ここ八橋は平安時代につくられた「伊勢物語・東下り」の旧跡として、愛知県の史跡に指定されています。特に在原業平が詠んだ「かきつばた」の和歌は、多くの人の心を惹き付けてきました。

平安時代の昔から千年余の間、東海道や鎌倉街道を行き来する人々が、業平をしのんでこの地を訪れ、数多くの紀行文や和歌俳句を残しました。また、能や謡曲にも取り入れられており、郷土の誇る大切な文化遺産です。当地の旧跡保存会は「県の花・市の花」であるかきつばたの手入れを続け、また「業平毎年忌」を営んでいます。

かきつばた歌碑と在原業平銅像は、地元の方々や、知立市のライオンズクラブ、文化協会をはじめとする各種団体からの寄付金、かきつばたまつりにお出でいただいたお客さま、全国の篤志家の方からの募金によってつくられました。八橋伝説地がより多くの方々に愛され、親しまれ、末永く語り継がれるよう願っています。

平成二十一年十二月

かきつばた歌碑建設委員会

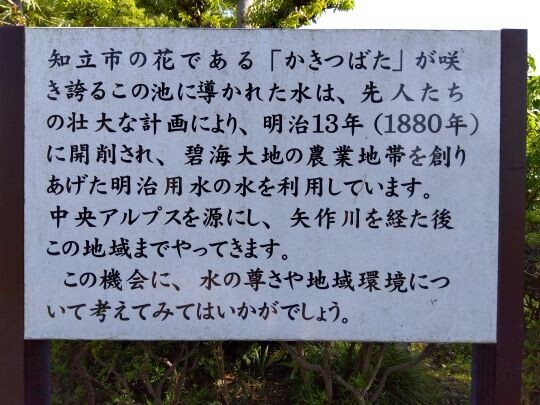

池のほとりを時計回りに4分の1周ほどしたところにあった、別の説明書き。

知立市の花である「かきつばた」が咲き誇るこの池に導かれた水は、先人たちの壮大な計画により明治13年(1880年)に開削され、碧海大地の農業地帯を創りあげた明治用水の水を利用しています。

中央アルプスを源にし、矢作川を経た後この地域までやってきます。

この機会に、水の尊さや地域環境について考えてみてはいかがでしょう。

すぐ後で出てくるが江戸期の池は井戸を水源としていたとのことで、つまりその時代にはこれほど広い池の水量を維持することはできなかったと想像される。

水源を考察することは、たしかに視界が広がるので重要だと思う。あとでちょっくらマップを開いてみよう。

かつて弊ブログでは、京都平安神宮の「神苑」にあるべらぼうに広い池の水源は琵琶湖疎水ではないかとか…

金沢兼六園は丘の上にあるのにやはり広大な池を保有できるのは、辰巳用水という尾根道伝いの人工水路があるからで、「金沢城は水断ちでは落とせないぞ」という無言のアピールでもあったのではないかと考察したことがある。

池のほとりに「八橋かきつばた祭」の幟が立っていた。

ふたたび池と池を隔てる植え込みを超えようとしたところにあった役物。

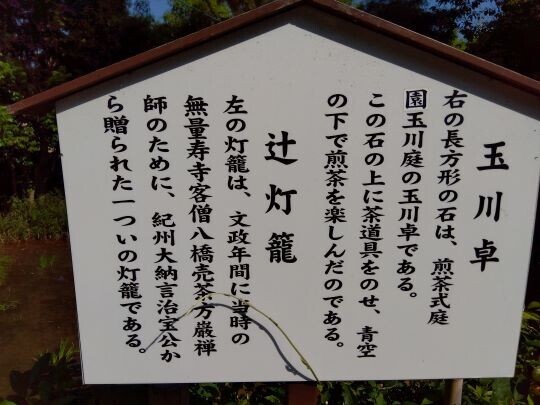

玉川卓

右の長方形の石は、煎茶式庭園川庭の玉川卓である。

この石の上に茶道具をのせ、青空の下で煎茶を楽しんだのである。

辻灯籠

左の灯籠は、文政年間に当時の無量寿寺客僧八橋売茶方厳禅師のために、紀州大納言治宝公から贈られた一ついの灯籠である。

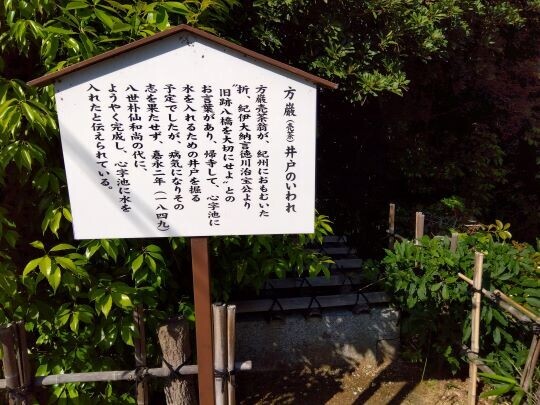

これは進行方向の90°左手にあった井戸。

方厳(売茶)井戸のいわれ

方厳売茶翁が、紀州におもむいた折、紀州大納言徳川治宝公より"旧跡八橋を大切にせよ"とのお言葉があり、帰寺して、心字池に水を入れるための井戸を掘る予定でしたが、病気になりその志を果たせず、嘉永二年(一八四九)八世朴仙和尚の代にようやく完成し、心字池に水を入れたと伝えられている。

上の写真左奥の井戸に、できるだけ接近してみた。

これは進行方向、玉川卓と辻灯籠の向こう側にあった「業平の井」。

業平の井

業平公の水を御くみの井戸

八橋旧跡

かきつばた庭園

やはり井戸に接近してみた。

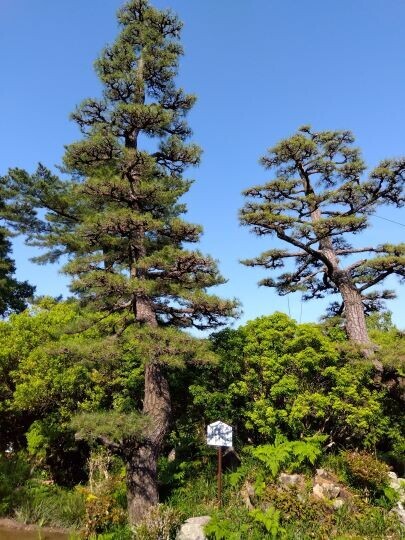

次なる「かきつばた池」には中の島があり巨大な松が生えていた。

あとで出てくるが、この池には「心字池」という別名もあるようだ。

松は1枚のアングルに収まらないので、上下2分割。

できるだけ引いて、スマホカメラを縦にして、なんとか1枚に収めようとしてみた。

島の立て札は接近できなかったので、写真を拡大して読んだ。

三尊石

この庭の中

観音菩薩

阿弥陀如来

勢至菩薩

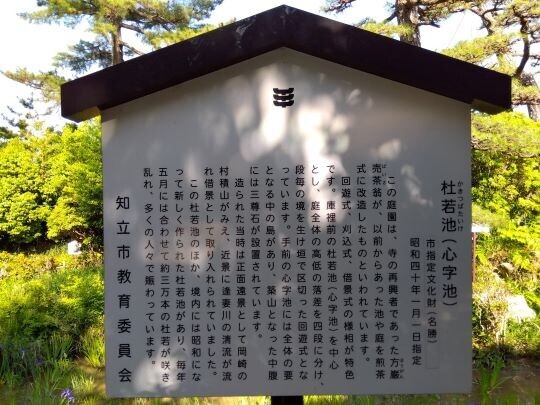

池の手前にあった説明書き。

杜若池(心字池)

市指定文化財(名勝)

昭和四十年一月一日指定

この庭園は、寺の再興者であった方巌売茶翁が、以前からあった池や庭を煎茶式に改造したものといわれています。

回遊式、刈込式、借景式の様相が特色です。庫裡前の杜若池(心字池)を中心とし、庭全体の高低の落差を四段に分け、段毎の境を生け垣で区切った回遊式となっています。手前の心字池には全体の要となる中の島があり、築山となった中腹には三尊石が設置されています。

造られた当時は正面遠景として岡崎の村積山がみえ、近景に逢妻川の清流が流れ借景として取り入れられていました。

この杜若池のほか、境内には昭和になって新しく作られた杜若池があり、毎年五月には合わせて約三万本の杜若が咲き乱れ、多くの人々で賑わっています。

知立市教育委員会

エントリーには書ききれなかったが「前編」で述べた通り「知立市八橋史跡保存館」にも入館した。

各所案内書きおよび史跡保存館で語られていたエピソード群を、時系列的に短く整理してみると…

・この地にいた医師の未亡人が、水難により二遺児までも亡くしたことをきっかけに仏門に入り、流木で橋を架けたことにより「八橋」という地名がついた。

・この地を訪れた在原業平が「かきつばた」の歌を詠んだことにより、カキツバタが八橋の名物となった。

・業平を追ってきた杜若姫が、思いを遂げられずこの地で自死した。

以上3つが平安時代、うちあとの2つは『伊勢物語』が出典。

・方厳売茶という禅僧が、荒廃していた無量寿寺を再興した。

・芭蕉を始めとする文人墨客がこの地に集ったため名が上がった。

以上2つが江戸時代である。

確認のため検索すると、医師=羽田玄喜は54代仁明天皇の時代の人だと知立市HPに書いてあった。

いっぽう杜若姫の父とされる小野篁が仕えた嵯峨天皇は52代だから計算つか順番が合わない気がするが、いずれ伝承・伝説の類だからと深く考えないことにする。

もののついでにウィキペで調べたところ、業平が浮名を流した藤原高子の配偶者は清和天皇で56代、嵯峨の即位(809年)から清和の退位(876年)まで足かけ68年である。

これは無量寿寺本堂左隣の日吉山王社拝殿の手前にあった、即売所のテント。

カキツバタの株も売られていた。

車を停めておいた知立市文化広場付設の井戸尻駐車場に戻ってきて、内心「あれっ?」と思った。車を停めたときには気づかなかったが、駐車場とグラウンドの間に池のような窪地があり…

反対側すなわちグラウンドのほうに回って接近したところ、黄色いカキツバタのようだった。

なんで無量寿寺のカキツバタ池には植えないのだろう?

検索するとカキツバタではなくキショウブという品種がヒットするので、カキツバタではないのかも知れない。